雷蒙·马松论弗朗西斯·培根(下)

杭零 译

1985年夏天,泰特美术馆(la tate gallery)举办了一次非常完整的弗朗西斯作品回顾展。我被邀请参加晚上的私人预展,于是我穿过了芒什海峡赶到那里。晚宴前我们就可以开始参观展览。在颜色相当单调的“教皇”系列后的那些油画,相比之下颜色非常丰富,表面制作很考究,常常用刀刮出一团团的油彩,我简直着迷于它们的品质。画的题材非常广泛,尺寸相对适中。这样的幸福时刻一直持续到《塔拉斯孔的街头艺术家》(l'artiste sur la route de tarascon)等等,其中包括一个关于凡高的系列。

《凡·高画像习作三》

弗朗西斯·培根

布面油画

198cm×142cm

1957

华盛顿贺须宏美术馆

接着,一个朋友告诉我冷餐会已经开始一会儿了。我离开展览厅默想着,我从来没有想象过弗朗西斯是这样一个伟大的画家,因为刚才我所看到的在我看来已经达到了过去最伟大的画家的水平。晚餐和多种多样的应酬结束了,也不知道泰特美术馆什么时候关门,我又从末尾开始重新去看展览。在最后一个放置许多三联画的厅里,我最初的热情没有被重新点燃。在艺术中,三联画是一个制高点,是一个特例。对照它的重复性以及图案的高度统一,一种几乎是标准化,每一幅三联画不是一个单个物体,但却是一个复合体,一个弗朗西斯·培根,一个可以出售的物品。统一的橘色背景——一种使用得非常吝啬的颜色——统治了这些最后的画,但当然,每一幅都有一个人物或是一段图画配得上这个艺术家。我十分欣赏在《斗士斯威尼》[1]时代惊世骇俗的三联画,其中一些描绘乔治·戴尔的是悲怆艺术中的杰作。怎样才能忘记穆埃克斯的收藏品中那幅三联画上如此巧妙现代的颜色呢?

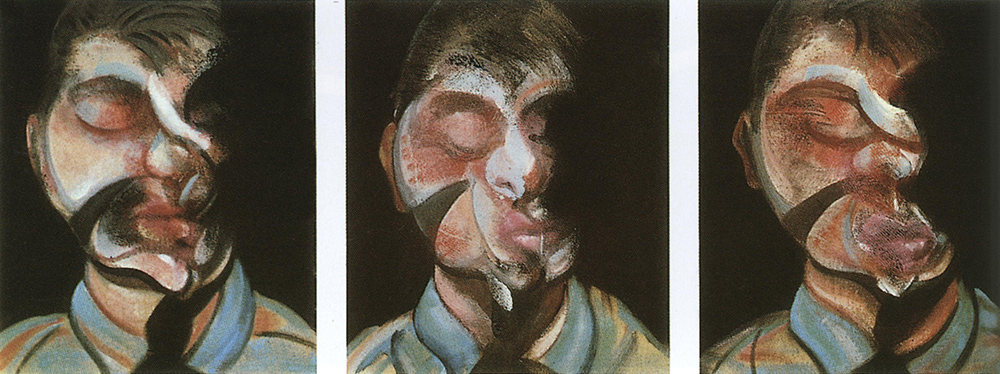

《自画像的三幅习作》

弗朗西斯·培根

布面油画

35.5cm×30.5cm×3

1972

私人收藏

我一点也没有说弗朗西斯·培根在晚期走下坡路的意思。我在莫尔伯勒美术馆(la marlborough gallery)又和他相遇——他明星般的出现成为我的动力之一——我是他所有最后作品的见证人,我到过他的工作室,我可以证明他的手法恢弘大气,而且比任何时候都自信。但重复也存在于其中,如果我们加以思考,会发现这正是当代艺术条件和市场所要求的——标准化的产品,一眼就可以认出。大多数艺术家并不追求存在于他们自身之外,逐渐改变着他们艺术的真实,却不断改善着他们的风格,正是这使他们扬名。

对于弗朗西斯晚期作品的怀疑,在几年前就以不愉快的方式有所表露了。那是在上面提到的他参观过我的工作室之后。在离开我家穿过我的院子的时候,弗朗西斯对我说他从来没有遇到过我的妻子,为了认识她,也许我们可以接受他的邀请和他以及几个朋友第二天晚上在“栅栏”酒吧共进晚餐。在70年代“栅栏”酒吧还是巴黎中央菜市场一家非常有名的酒吧。这种周到的殷勤出于典型的英国式的礼貌,他的慷慨使我们非常感动,尤其是雅尼娜,在弗朗西斯其他几次对她表现出的同样的殷勤后,成为了他的无条件支持者。自然的我们接受了他的邀请。

《教皇画像一》

弗朗西斯·培根

布面油画

198cm×137cm

1951

苏格兰亚伯丁美术馆

“栅栏”酒吧的八人长桌散发着亲和力,开了瓶的希鲁布勒酒放在白色桌布的中间。和弗朗西斯一起来的还有他的好友也是他的女酒伴索尼娅·奥韦尔,以及米歇尔·莱里斯和他的妻子泽特,莱里斯是路易丝·莱里斯画廊(la galerie louise leiris),也就是原来的卡恩韦勒画廊(l'ex-galerie kahnweiler)的老板,毕加索举办过画展的地方。另外还有我们的老朋友热纳维耶芙·皮康和《纽约时报》的首席艺术评论家约翰·罗素,罗素本身是英国人,认识弗朗西斯已经很久了,刚刚写了一本关于他的书。我坐在桌子的一端,莱里斯夫人在我的右边,索尼娅在我的对面,这种面对面令我感到十分愉悦。在乔治·奥威尔死前几个月和他结婚时的索尼娅应该是个惊世的美人。三十年过去了,她仍然保持了迷人的身段,金黄色的头发,粉红的脸蛋,灵动的蓝眼睛。她穿了件显眼的带灰色和粉色竖条纹的丝绸罩衫,颈部围着雷诺阿式的花边。我对她的外貌做了夸赞,她笑着说她只是一个老酒鬼。“酒鬼,索尼娅!没有人会怀疑你在一年里只喝一杯酒。“哦,弗朗西斯,”她在桌子另一头喊道,“这个男人真可爱……”我刚要做个手势配合我的客套话,我的大手就碰到了我面前开着的酒瓶。瓶口倒在了索尼娅的胸脯上,酒流上了她漂亮的丝绸罩衫。索尼娅发出一声不愉快的尖叫,猛地跳了起来,眼睛愤怒得喷火,并且用上了在酒吧里这些年用心搜集来的最粗俗的语言来辱骂我。当约翰·罗素和我搭话问我关于皮埃尔·马蒂斯和他的新妻塔娜的事情的时候,我很高兴。因为他坐在我的邻座泽特·莱里斯的对面,为了听他说话,耳聋的我只好把身子向右前倾一些。见鬼,我没有意识到她的盘子已经被我压得翘成四十五度了。她的几句尖刻话之后晚餐继续进行,也许本可以就此正常地进行下去了——如果我没有觉得有必要隔了别人的一堆脑袋叫住弗朗西斯对他说:“弗朗西斯,当人们想到你的时候,你被认为是一个矫饰主义的艺术家,不是么?”这个结论是我在看迈特美术馆(la galerie maeght)他的最后几幅画后做出的。这些画一点也没有严谨地追求真实,而是在追求一种画法。虽然是这样,但见鬼的是为什么我会冒出这个并不恭维人的想法,在这个人为我安排的如此友好的场合,在这个本应很美好的晚餐的正中间呢?雅尼娜惊恐地看着我,朝我的方向敲打着太阳穴,弗朗西斯面露难色,侧向米歇尔·莱里斯问他法语的“矫饰主义” (manieriste)是什么意思。米歇尔没有听到我的话,毫不犹豫地回答说,这个词最初是贬义的。当然,这一点弗朗西斯知道得非常清楚。我被自己的愚蠢吓得愣住了,想要先行一步以来补救,我打圆场似的又说道:“但当然,所有人中最称得上矫饰主义的是毕加索。”(这句话并不笨拙,我知道毕加索是惟一的一个标志,惟一的一个弗朗西斯愿意与之比较的艺术家。)但对我的邻座泽特·莱里斯来说,这太过分了,她站起来宣称说:“这个男人疯了!”然后离开了桌子。所有的人也都随之起身,晚餐刚刚开始就巳经结束了。雅尼娜后来跟我说,泽特对她叫道:“我是多么地同情您,亲爱的小妇人,我非常了解您的问题所在。”我们解释这番话是想到她的丈夫米歇尔·莱里斯曾经在很多年间治疗酒精中毒,而他的妻子把我也看作一个不能控制的酒鬼,不过这总比我觉得自己是一个傻瓜要好听一些。相反的,索尼娅·奥韦尔拉住雅尼娜的膀子对她说:“来吧,让我们就像没有这场愚蠢的灾难那样度过这个夜晚。”我确实是一个人回来了,那天晚上,我决定把我手头上最好的一幅画送给弗朗西斯。第二天我把画放在了他下榻的圣父饭店。一个星期以后,我收到了弗朗西斯从伦敦寄来的感谢信,他对画的事很惊讶,说关于在“栅栏”酒吧那天晚上的事,他什么也记不得了,“因为我们都喝醉了”。当然,正如我所解释的,我们几乎没怎么喝酒,所以我们也没有醉,但是这种原谅我的方式十分怡人。不管怎么样,每次看到弗朗西斯乱糟糟的工作室的照片时,我都会感到颤栗,因为我想到我优秀的绘画就要被埋没在这么多层画的下面,永远消失。

《双人在草地上》

弗朗西斯·培根

布面油画

151cm×116cm

1954

私人收藏

1986年伦敦的海沃德美术馆(la hayward gallery),也就是英国艺术委员会的官方展厅,举行了一次重要的罗丹作品展,组织干事凯瑟琳·兰伯特在之前一两个月邀我去伦敦做一次关于罗丹的演讲,谈一谈作为一个现代雕塑家对这位世纪初的巨匠的想法。我承认如果是我自己选题,我永远不会选择罗丹这个从来没有影响过我的人,因为我不是造型艺术家,而是一个建筑师。我很少关心我理所应当放弃的表面,而对于这位天才的造型艺术家来说,表面是最重要的、压倒一切的。在我看来,他的作品的构建用肌肉的旋律代替了真实的结构。但1982年我的作品回顾展的主办人也向我提出了这个要求,因为在他那个时代罗丹就是“雕塑”,关于雕塑我自然有话要说,于是我接受了。而且我越挖掘这个题目越觉得有话要说,这一切都成为了我对艺术最深刻的一次思考。

我通知弗朗西斯我要去做这个演讲,他马上回答我说他会来,并邀我之后和他共进晚餐。不幸的是这是不可能的,因为我知道艺术委员会会留我吃晚饭。更不幸的是我知道在这种情况下我们要去的餐厅的类型。

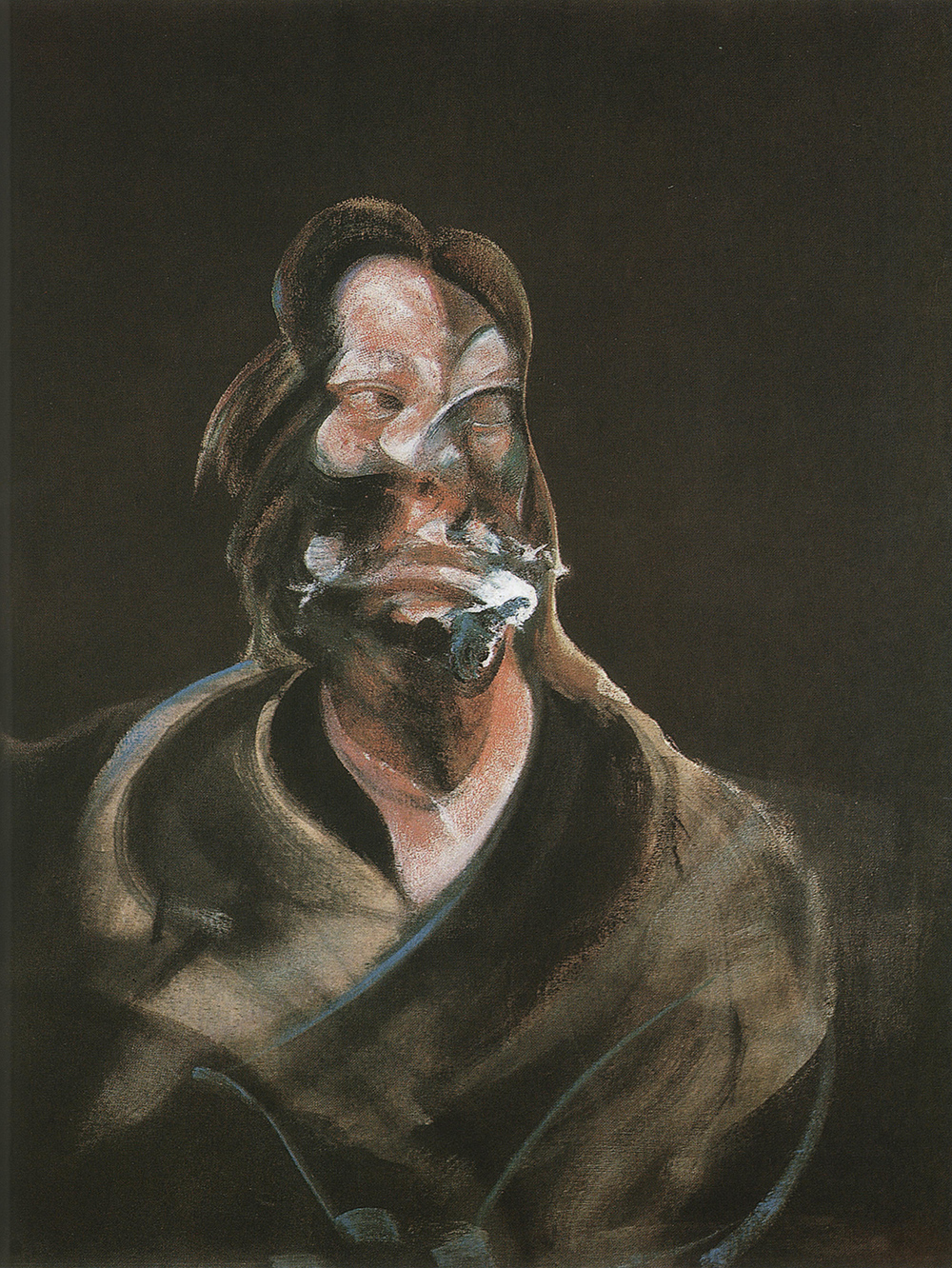

《伊莎贝尔·萝丝颂恩的画像》

弗朗西斯·培根

布面油画

67cm×46cm

1966

伦敦泰特美术馆

罗丹的展览内容很丰富,确切地说是私底下的罗丹而不是壮观的罗丹,其中包括很少见到的晚期的一系列色情画。讲座在海沃德美术馆旁的音乐厅,也就是普塞尔厅举行。听众很多,可能有一百多人,其中有一些有身份的人,泰特美术馆的一个经理,所有艺术委员会的领导人还有我的朋友诗人罗伊·富勒,之后他写了一首关于我和罗丹(!)的诗,还有很多艺术界的朋友,如考陶尔德艺术馆的萨拉·威尔逊等等。但是直到开讲的时候,弗朗西斯·培根也没有出现。最终,他还是和海伦·勒索尔一起来了,出乎我的意料,他站在了大厅的角落,离别人很远。我像往常一样演讲时没有讲稿,当情况像现在这样要讲上一小时带一刻钟时,这是一种冒险的行为,但这样与听众的沟通会更好。最终我还是发挥得很好,因为最后有人催我讲得快点好给后面要进行的音乐会让地方。总而言之,我下了很多功夫,我很高兴在后来艺术委员会举行的鸡尾酒会上与我的朋友们重逢。当我听到弗朗西斯对我说,我说的话他一个字都没有听到的时候,我的愉快荡然无存。我转身问泰特美术馆的理查德·莫费特他的意见怎么样,他向我保证他听到了每个字,觉得一切都很新颖。这时我更加怒火中烧,我辛辛苦苦地穿过芒什海峡,做了所有这些努力,然而像他这个年龄的所有人一样半聋的弗朗西斯,出于虚荣,为了不和别人在一起,故意站在他什么都听不到的地方。“是的,”我指着理查德对他说,“有些人比别人更聪明些。”

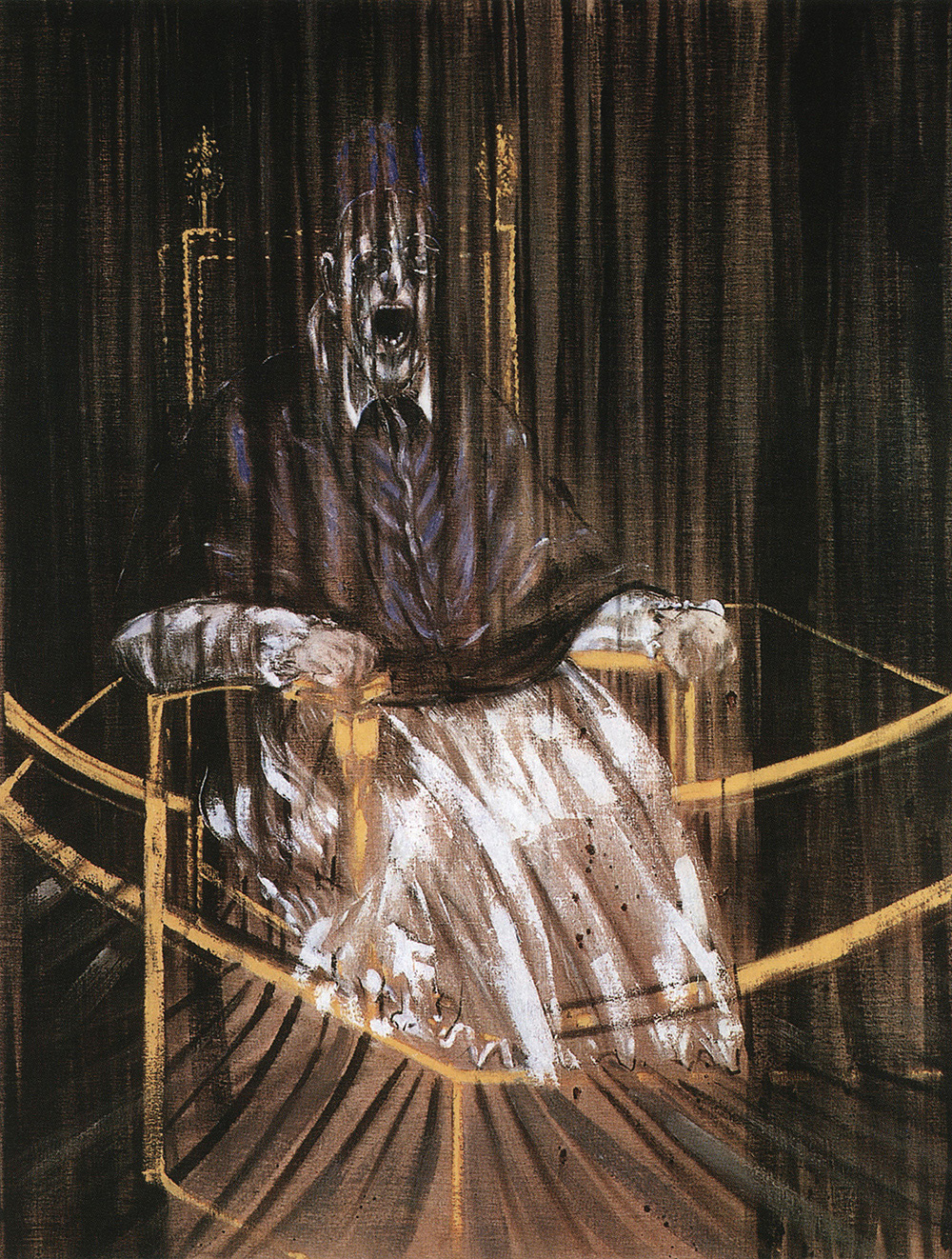

根据委拉斯开兹的《教皇英诺森西奥十世》的习作

弗朗西斯·培根

布面油画

153cm×118cm

1953

科芬艺术信托修士艺术中心

当然我们还是共进了晚餐,在一个令人难以忍受却自称是法国餐馆的地方,实际上应该是泰国的,那里的菜、酒和香槟都不怎么样。弗朗西斯被一个非常想带他在晚餐后去自己工作室的画家霸占了。因为这个人是凯瑟琳·兰伯特的男朋友,我们不便阻止他。而另一个人却说服了所有人到伦敦东区的一个黑人倶乐部去玩。早上快两点的时候,我到了东伦敦船坞区,在一家音乐吵得令人头痛的地下倶乐部里被高大的有色人种包围着,人贴着人,这是我最不喜欢的一种氛围,何况第二天中午我还要做第二个演讲,这次是在泰特美术馆,关于巴黎画派。没有和任何人说晚上好,我逃了出来,在午夜跑到了一条荒凉而破烂不堪的街道上。我不知道去哪里,也不知道怎么去,是什么时候了,但奇迹就这样出现了,我看到一辆出租车停着,司机趴在方向盘上睡着了。我不知道他还想不想再跑路,但在我的坚持下,他又开了灯,把我带到了西区。后来我听说,早上快四点的时候,弗朗西斯从他的口袋里掏出几百英镑在他的头顶挥舞着想要结账,幸好在他旁边有苗苗拉·劳埃德,他的画商的女儿,不论在什么样的情形下,她都有很强的控制力。

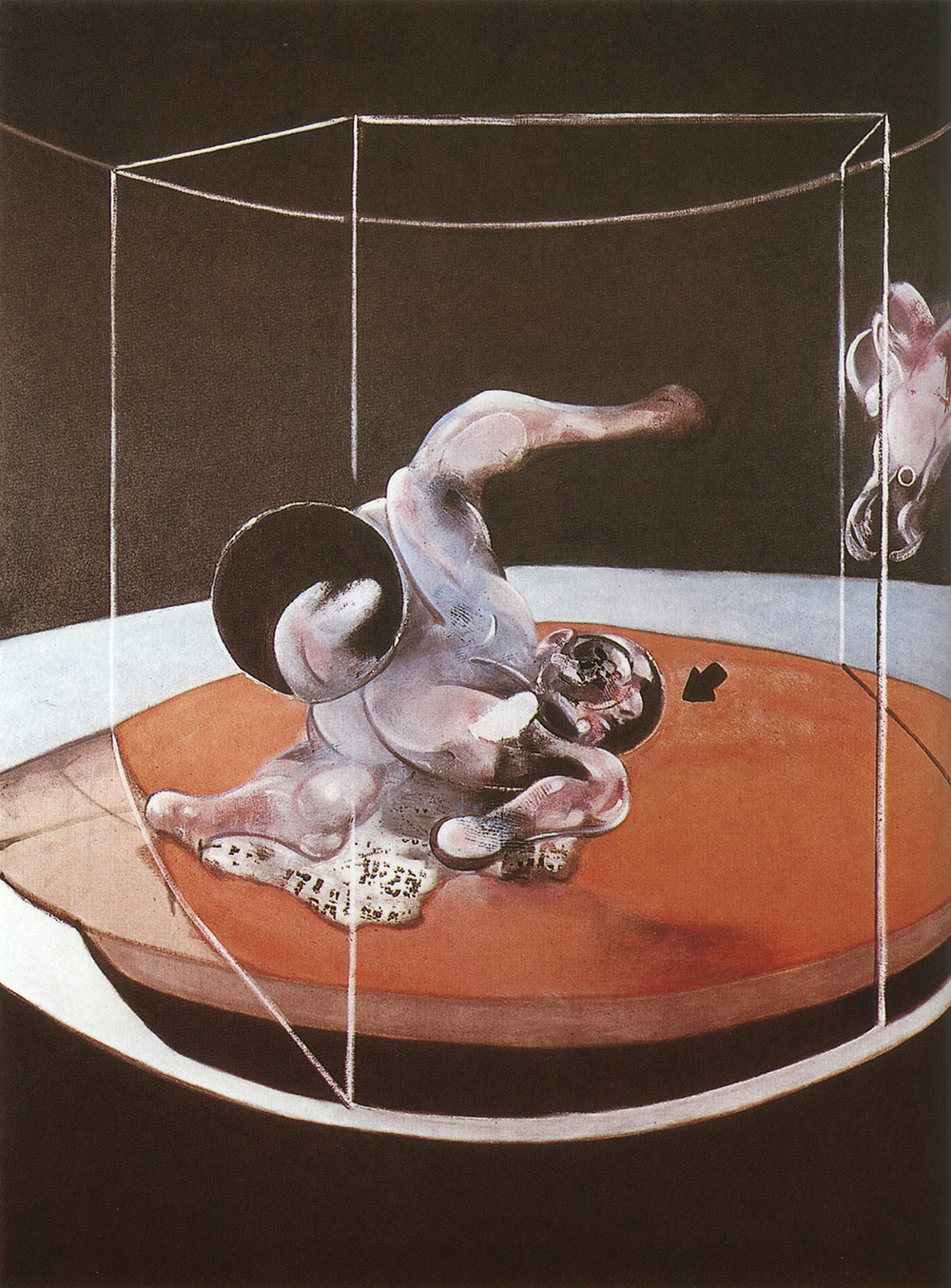

《动态中的人物》

弗朗西斯·培根

布面油画

198cm×147.5cm

1976

私人收藏

弗朗西斯·培根从童年起就是一个严重的哮喘病患者,他是因为在他父亲,一个爱尔兰养马人的马槽里和马的接近而患上了这种病的。在大多数哮喘病人当中,对马的变态反应是最主要的发病原因。而了解这一点是非常重要的。培根一生的大部分时间都生活在一个叫里斯·缪斯(reece mews)的工作室里,这个工作室在过去的一个马槽上。伦敦的“缪斯”(mews)就是维多利亚时代大型住宅所在的两条街之间的侧面通道,四轮马车就停放在这里,马和马车夫也住在那。我确信几十年后马的味道仍然存在。弗朗西斯同意我的看法,也同意他应该在别处再找一个工作室,但当然,他一直没有去找过。我也是一个哮喘病患者,每当弗朗西斯听说一种新型的吸入器时,他就会打电话问我知不知道。

我第一次去他家,里斯·缪斯,给我留下了深刻的印象。在马槽的双层门旁边(马槽被改成了车库——但当然从来没有停过弗朗西斯的一辆车),他的门面向着狭窄的几乎是垂直的楼梯敞开着。首先经过厨房,洗碗槽里的餐具堆得和墙一样高,然后就进了卧室兼客厅,地板没有上漆,明显地几个月也许几年都没有洗过,更没有上蜡。这间长房间的尽头放着一张杂乱的床,床罩拖了一半。离入口更近处有一些扶手椅和一个矮桌,弗朗西斯在上面放了一些漂亮的水晶酒杯,我认出了他挂在钉子上,用塑料套罩着的萨维尔·罗牌西装。因为见过照片,旁边的工作室对所有人来说都很熟悉,他的工作空间被缩减到最小,但神奇的是居然有如此宏大、颜色如此缤纷、技法如此娴熟严谨的油画在这里问世。

《肉的残骸与食肉的鸟》

弗朗西斯·培根

布面油画、水粉

198cm×147.5cm

1980

私人收藏

总之,他在家里的生活方式比贾科梅蒂也不嫌奢侈。在外面的时候,伦敦最好的餐厅里的大餐和美食则代替了坚硬的鸡蛋和香蕉,这些使贾科梅蒂心满意足地作为午饭的东西。后者的嗜好也不过是咖啡和白兰地。

即使不谈他的绘画,就其他方面而言,弗朗西斯·培根也是一个奇特的人。虽然患有可怕的哮喘,他却时常过着最危险的生活,和社会边缘的同性恋者频繁接触。如果加上他对金钱的大肆挥霍,他漫长而无惊险的一生,纵容他醉得半死,而不久后就醒来以他众所周知的才华进行美妙创作的强健身体,所有这些都像是在展示他那战胜了疾病和危险的魔幻人生。对我而言,他也象征着一种无边的勇气。

由于最后一次哮喘发作引起的心脏衰竭,他死于83岁,但他始终没有衰老,因为存在着另一样东西——他一直保持着他的青春直到最后。

[1] 《斗士斯威尼》(sweeneyagonistes):英国诗人艾略特做于1926年未完成的诗。——译注