“不懂取舍”的博纳尔

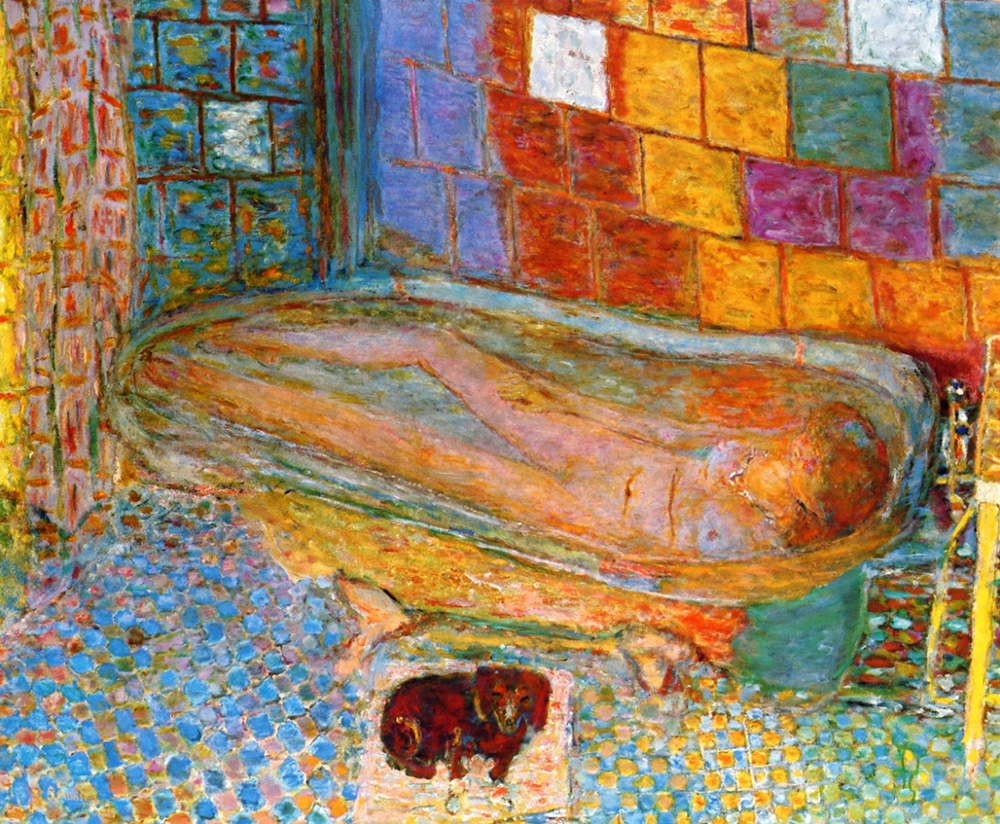

“她躺在那里,粉色、紫色、金色,诸般色彩交汇幻动,就像浮世中的一位女神,虚弱、永恒,不生不死⋯⋯庇护着她的狭窄空间在她周围摇摇晃晃,色彩斑斓之中阵阵悸动。⋯⋯地板也移了位,似乎正要流到角落里去,与其说是地板,不如说是一个流动的斑斑点点的水池。一切都在流动,安静地流淌,宁静似水。你可以听到一滴水滴,一圈波纹,一声颤动的叹息。”

《浴缸里的裸女和小狗》

博纳尔

布面油画

121.9 x 151.1 cm

1941-1946

这是爱尔兰小说家约翰·班维尔(john banville)在他的小说《海》中对博纳尔《浴缸里的裸女和小狗》的描述。凭借这本小说,班维尔获得了著名的英语文学奖——布克奖(man booker prize)。小说运用精准而优美的散文体语言,对悲痛、记忆和冷静的爱进行了精妙的探讨。

有趣的是,博纳尔的绘画并不只是班维尔小说中可有可无的点缀(主人公是艺术史家),在几个不同层面上,它都与小说有着深刻的同构关系。

《地上乐园》

博纳尔

布面油画

1920

芝加哥艺术博物馆藏

博纳尔有什么特别之处,能让班维尔如此痴迷?论美术史地位,他不像塞尚、毕加索那样是开宗立派的大师,论艺术风格,他没有凡高、马蒂斯那样个性鲜明而又易于辨识的艺术面貌,论个人生活,也和公众眼中的艺术家形象相去甚远,晚年更是深居简出,远离公众视线(部分因为妻子玛特的缘故)。

评论家们指责他的作品“不够明晰”“构图松散”,毕加索甚至宣称“那根本不是绘画!⋯⋯完全不懂取舍!”

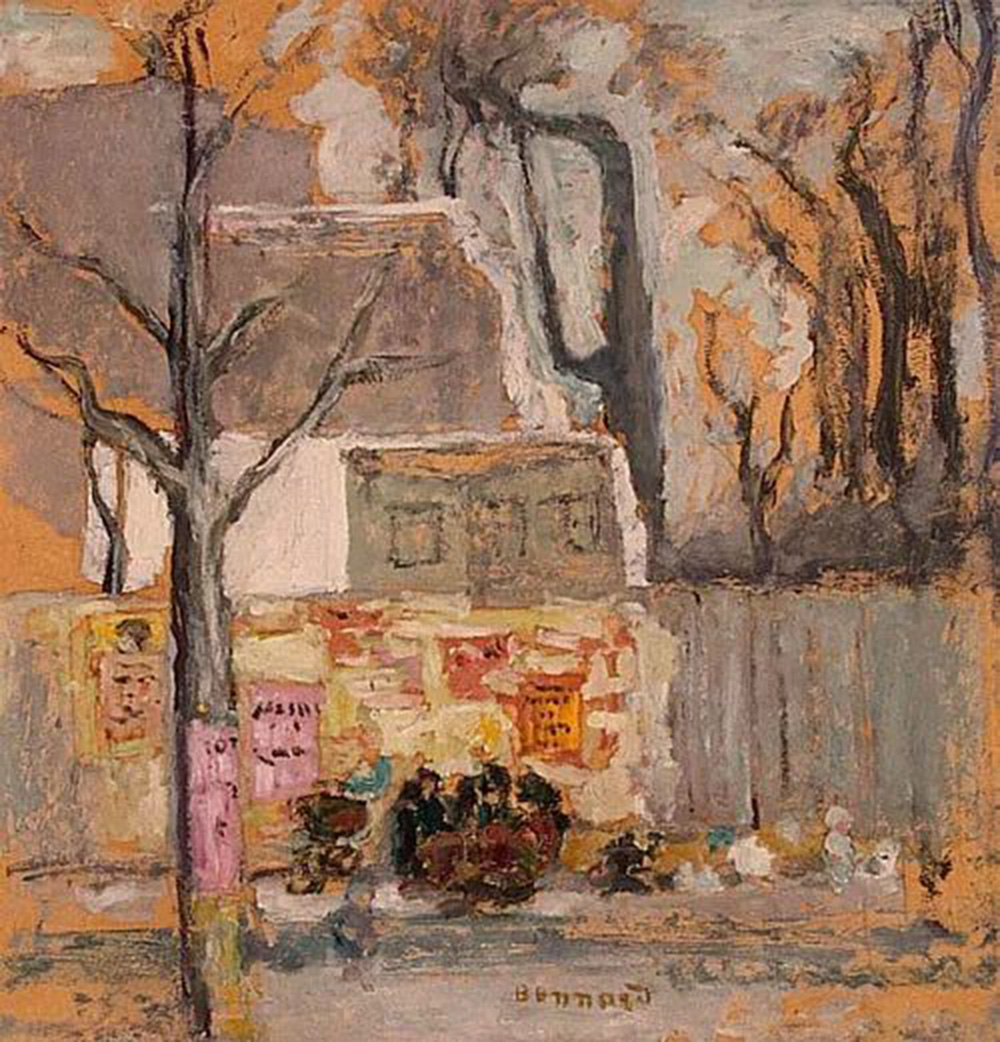

《巴黎一角》

博纳尔

布面油画

1905

不幸的是,这正是主流艺术史界的看法:风格决定一切!不管作品多么肤浅,只要采用了新的风格、新的手法、新的材料,总之就是,只要别人没有做过,那就一定能在艺术史上留下一笔。于是,那些生硬粗暴的东西,天然就有了一种优势。

《裸体女子站像》

博纳尔

布面油画

140×80 cm

1906

光达美术馆藏

即使是对博纳尔持肯定态度的评论家,也往往不能免俗:他们举出博纳尔的构图、色彩、情感、隐喻等等,以此证明博纳尔是重要的。2009年大都会博物馆举办博纳尔回顾展时,杰德·珀尔(jed perl)评论道:

“在20世纪所有伟大画家中,博纳尔是最大的异数。支撑他的不是关于绘画结构或秩序的传统观念,而是视觉品味、心理洞察和诗性情感的某种奇特混合。他还有一种品质,我们可以称之为‘感知的机智’(perceptual wit)——这是一种本能,让他明白在绘画中何者较为重要。他几乎总能准确地知道哪些地方肉体的诱惑将会失控,哪些地方应该加入一点反讽的音符。博纳尔的机智始终体现在他在构图方面的怪异。他喜欢把某个形象藏在角落里,或者让一只猫盯着观者,他觉得这很有趣。他那反复无常的隐喻常常令人失笑,例如,有时他会把一个人像变成壁纸上的图案。当他把一篮水果想象成翡翠、宝石和钻石,他那挥洒自如的手法就像魔术师从帽子里拉出一只兔子。”

《逆光的裸女》

博纳尔

布面油画

124×109 cm

1908

珀尔的评论无疑是机智的。然而,机智与伟大无缘。对于博纳尔来说,重要的不是品味、心理、情感或者“感知的机智”,而是对于生命的温情。也许这才是真正吸引班维尔的地方。也许,博纳尔和其他艺术家的最大区别就在于他的内心世界之深邃和温文尔雅。