读贾科梅蒂《柜子上的苹果》

原载司徒立,《终结与开端》,中国美术学院出版社,2012年。

他匆匆忙忙地追求真实,就像初踏上溜冰鞋的新手,而且,他正在练习的地方,还是一个禁止溜冰的场所。

——卡夫卡

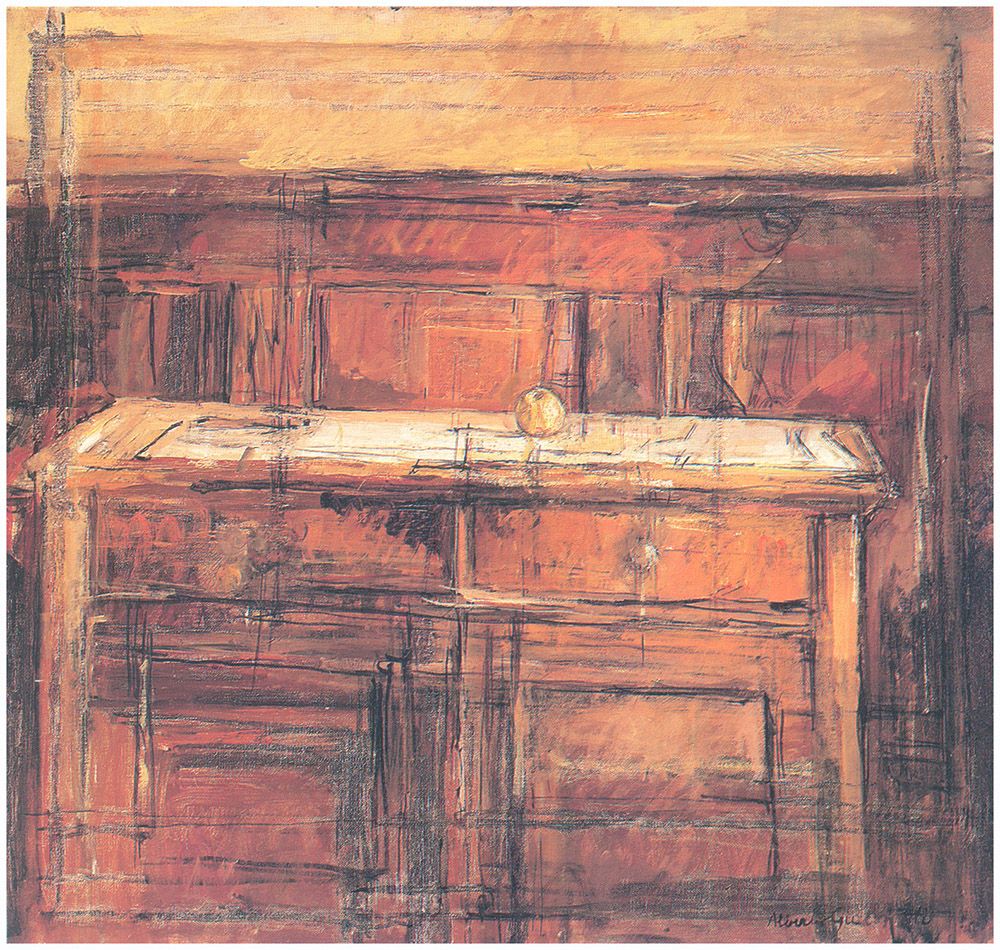

《柜子上的苹果》

阿尔贝托·贾科梅蒂

布面油画

27cm×27cm

1937年

纽约私人收藏

一、柜子上的苹果

灰紫色的氤氲中,一座祭台悠悠升起,台面上凸起一个结晶体的凝块。它是什么?——时间的凝块?于是它流变不居。空间的凝块?于是它和我们隔着一段不可跨越的距离。我固执地趋前去看,情形仿佛变得超离现实。原先出现的东西,一下子消失了,剩下来的只是坑坑洼洼、油腻不堪的一大片表面。

能是其他东西吗?因为它只不过是一幅画,贾科梅蒂在麻布上画的油画。而且有明确标题——《柜子上的苹果》。

那么,画中摹写的就是生活中再平凡不过的,放在柜子上的一个苹果了。正如贾科梅蒂坦诚地说过:“我只不过要照自然摹写,写眼前的东西,一个人、一个苹果⋯⋯我知道这是被人鄙视的,但真实是什么?我不知道,我试着去接近它。正因为我不知道什么是真实,试着以雕刻、以画去剖析,去了解。这才使我觉得求索的大欢喜,制作的大欢喜。”

为了追求真实,照自然事物模仿。但模仿性的绘画,在过去的年代被多少画家做过;今天,崭新的现代艺术判决了它死刑,再没有画家做模仿的蠢事。然而,贾科梅蒂,“这个有着原始面形的雕塑家、画家,他蔑视文明,不相信进步——至少是艺术的进步;他不自以为比他所挑选的伙伴埃兹斯(eyzies)人,阿尔塔米拉(altamira)人更进步”。①他偏要装出目无前人,仿佛从洪荒而至,仿佛天地间第一次有一个人意图摹写他所看见的事物。这意味着在没有先决条件、先入之见的前提下,眼睛在看东西的时候看见些什么呢?于是,大追索只能从眼前直接看见的东西开始。

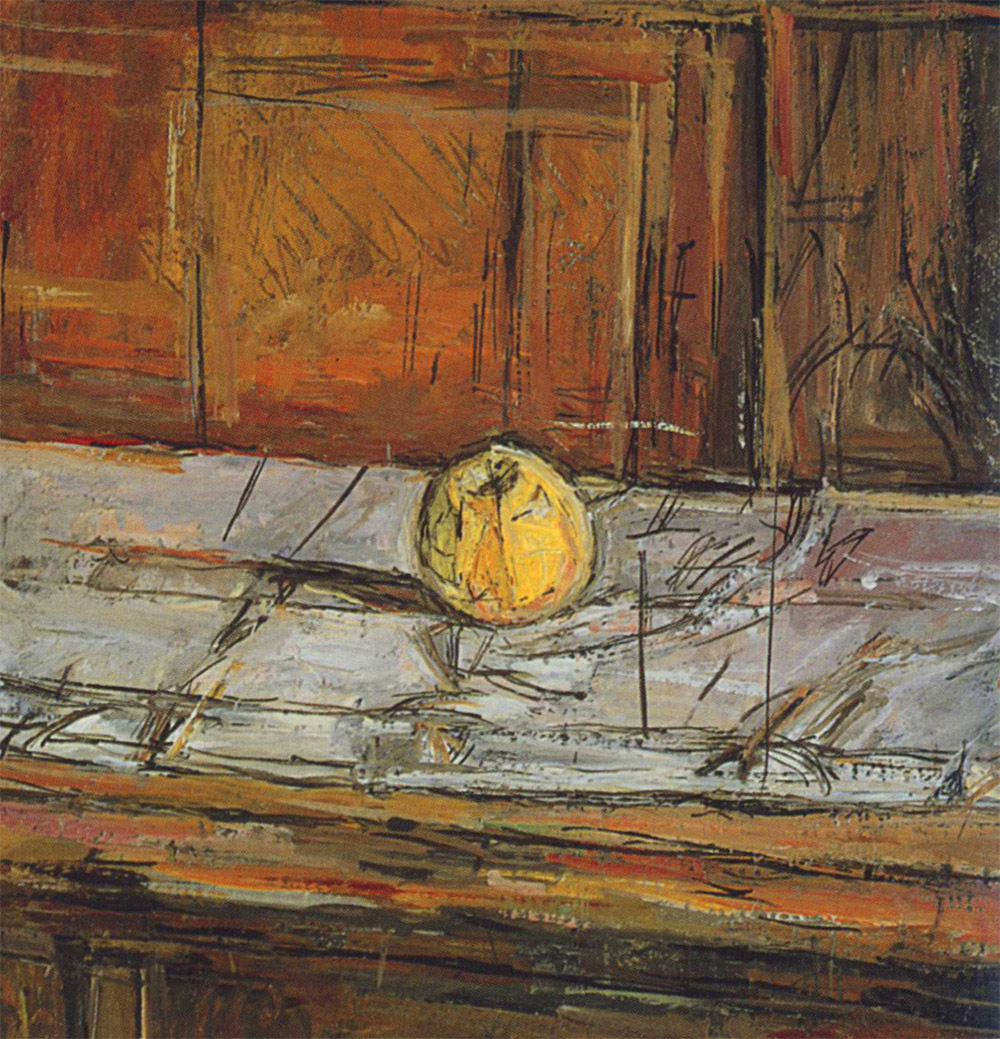

《柜子上的苹果》局部

阿尔贝托·贾科梅蒂

布面油画

27cm×27cm

1937年

纽约私人收藏

就像眼前这幅画那样,柜子还是柜子,苹果还是苹果,安置在一个尘封的、被遗忘的角落,光亮照进来了⋯⋯我注意到画中的现场,有许多纵横交错的棕黑色线条和斑驳的色块,这是画家不断修改涂抹的痕迹。痕迹叠痕迹,画中事物的意义在其中滑动流变,这也许是一个阴谋,就像作案者精心策划,有意留下的一些明显而隐晦的证据,好让我们这些侦探深坠其中。

那些棕黑色的线条和斑驳的色块,是柜子穿过时间的腐蚀所留下的蚀痕吗?又像农夫在土地上的犁痕,那是深秋霜冻后从树上掉下来的苹果,在泥土的掩埋中翻出来,仿佛还在滚动。这苹果,又如漂浮在灰色的海面上,渺小柔弱,载沉载浮,将要溶掉。这苹果,有时又显得那样坚硬,如在炉火中炼过的一团矿石,火焰熄灭了,灰烬中只剩下这一点点东西,有几个平面的结晶体,充实、凸现、孤寂、庄严;于是更像陈列馆中一个古希腊的头像雕塑,或是丝绸之路上风沙蚀磨过的佛陀石像,而那柜子就是不合比例的头像基座⋯⋯这小小的苹果,充满着诱人的未定含义,让人追问,然后又否定。这巨大的虚空之中一个小小的东西。为什么天地间存在着这小小的东西,而不是什么也没有?它的存在仿佛只是为了令人感到某种形而上的眩惑。

这苹果看来是画的核心,它的呈现使得周围的东西失去重量,漂浮着,灰蒙蒙地混沌一片;或者反过来说,正因为这混沌一片的虚无,使得这苹果作为唯一的存在者而凸显出来,是这虚无使得一切存在者之间分隔孤立起来而成其为自己。萨特说过:“虚无是存在者真实显现的地方。”然而,在我视觉转换的瞬间,画面的一切又变了——灰蒙蒙的海浪卷过来,淹没了一切,那个以苹果为画的核心消失了,以它为中心构成的王国崩溃了,只剩下脏乎乎的油腻的表面⋯⋯然后,海浪退去了,一切平静下来,我们又看到了它,在一片透明的光华中,它晶莹耀目。一旦它再出现的时候,那是为了更强烈地自我肯定么?⋯⋯

这幅画呈现出来的是一个“不断生成、不断流变”的世界。总而言之,一切没完没了。老实说,作为一幅画来看,它也似乎未曾完成。这一切都因着贾科梅蒂固执于真实的模仿。瞧!这个苹果,好像画家画它时无法把握,在不断修改涂抹中渐渐堆积成厚厚的一团颜料,像荒原上凸起的一个小丘陵。那些棕黑色的线条和斑驳的色块,像某人在荆棘之地挣扎过来,而遍体鳞伤,划破的伤口结成了灰紫色的疤。这些痕迹,于是沉默地见证了贾科梅蒂追寻真实的艰苦与遭受的挫折,这是一个人勇猛活过来的生存痕迹。

一切都因着贾科梅蒂要从头开始真实地去观看和摹写,问题是如何能在静止的画面捕捉住一种流变不居的现象呢?例如一个缝衣用的线团吧,有人把它画成一个浑然的圆球体,有人把一条条线排列地画出来,甚至每一条线作为圆柱体的阴阳面都画出来,它到底是许多线的排列还是浑然一团,两者都是,但我们观看时,既不完全是这样,也不完全是那样,当我们注视排列的线时,我们发现作为圆球体的边沿轮廓线,模糊、离散、消失在虚空中;当我们整个来看线团时,这球体仿佛产生一种强大的向心力,吸引得那些排列的线互相挤逼得血肉模糊。

“真实仿佛躲在一层层薄幕后面,扯去一层,又有一层,一层又一层,真实永远隔在一层薄幕后面。然而我似乎每天都接近一步。就为这缘故,我行动起来,不停息地,似乎最后我终能把握到生命的核心。”贾科梅蒂如是说。

画面上一道道的痕迹,就像一道道横在人的有限性和真理之间的不可跨越的深渊,那里掩埋了多少追寻者的欲求与失望,欢喜与恻隐(朱子注:恻者伤之切,隐者痛之深),无畏与怖栗,哀怨与深情⋯⋯于是,这些曾经被“抹去”又重新刻写下来的道道修改痕迹,当它们作为单纯的绘画造型符号失去意义时,也就是解构主义者德里达(jacques derrida)所说的:“只有当书写下的东西作为符号标记死亡时,它才能作为语言而诞生,因为那时它才说出自己的本色,而不被利用为从能指到所指的过渡。”

瞧!这个人,他追求真理,却无辜遭受挫折,这里就表现为更深刻的真实。

文章开始时我说曾看见,灰紫色的氤氲中,一座祭台悠悠升起,台面上凸起一个结晶体的凝块,那是时间的凝块,空间的凝块,但也确实是一个苹果,祭台上唯一的祭品,他要奉献给谁呢?是远古的死人!或是未来的愿望?瞧!这个苹果,祭台上的“禁果”,历史的灰尘遮掩不住命定的原罪——人在真理无尽的追寻中的有限性。

在绘画中真实地摹写,“如果他做不到,因为没有人能做到,总之,没有人能走得更远了。”萨特在《谈贾科梅蒂的绘画》一文中这样说,“也许他做到了一点点,在绝对的王国中,一点点就是无限。”

《正在画安妮特的贾科梅蒂》

萨比娜·魏斯

摄影

1954年

二、贾科梅蒂的绘画方法论

1. 现象学式的直观

现象学是一种“返回事物本源”、根源之根源地进行思辨的哲学方法论。现象学提出对“事物本身”进行一种无前提的研究。由于发现一种“直接的本质直观”,这种“本质直观”被认为完全打开了通向人类各种经验构成的整个领域的大门,为认识与存在之间的统一提供基础。②

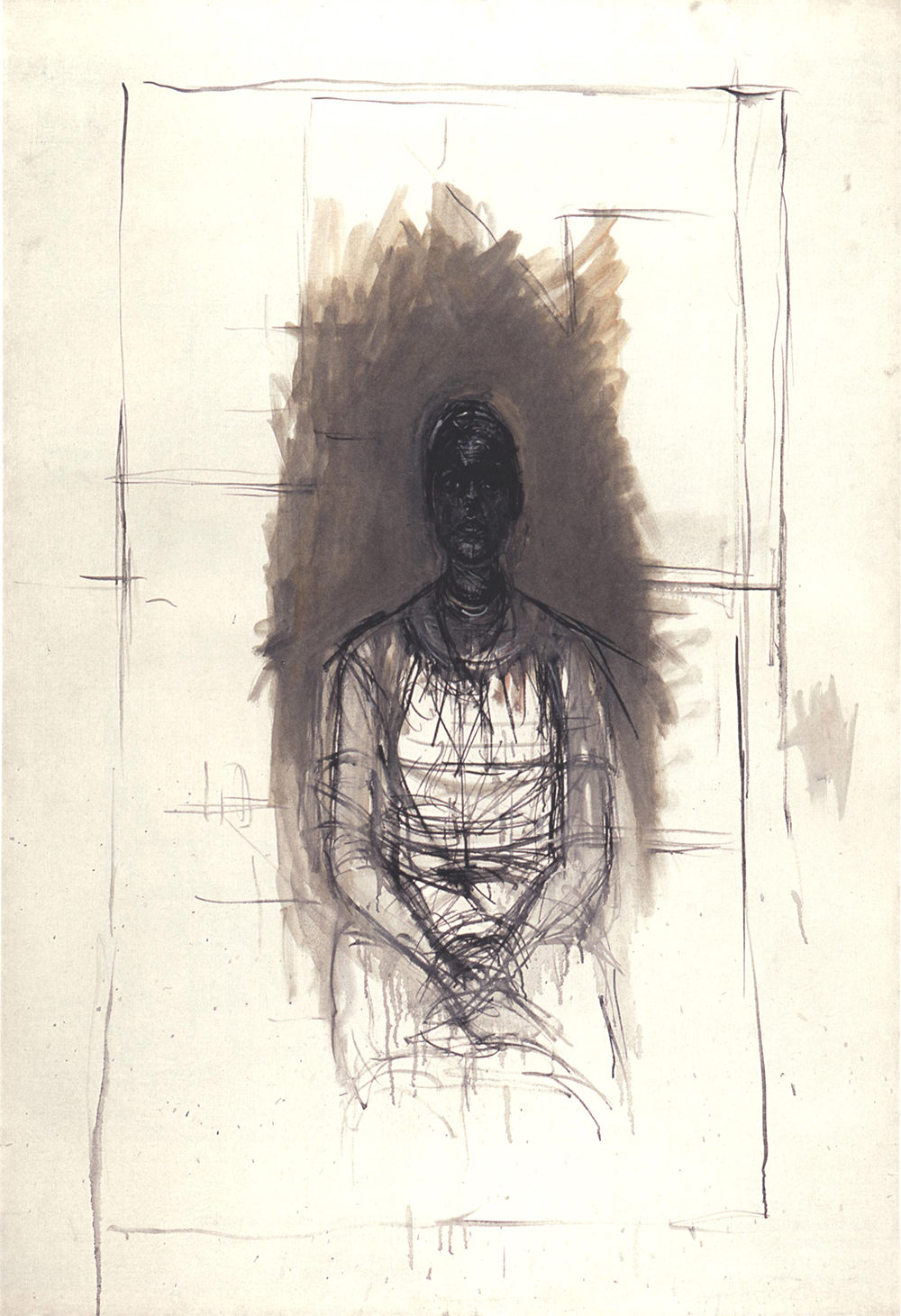

《贾科梅蒂自画像》

阿尔贝托·贾科梅蒂

纸本铅笔

40.5cm×31cm

1954年

私人收藏

“艺术只是一种看的方式。”贾科梅蒂说,“我只不过照自然摹写,写眼前的东西⋯⋯”“但重要的是要避免一切先入之见。试图只看那些存在的东西。”这几句话,我们可以理解为:在绘画观看的直观过程中,应该严格地限制在画家的直观中直接呈现出来的现象。一切关于事物对象自身以外的东西,例如那些先入之见、既定观念、学院派的规程,以及现代艺术中的新发明——等等,“放在括号中”悬置(époché)起来。“存而不论”,不作简单的否定与肯定。

“回到事物的本源去”的现象学式的观看,其实是返回人与世界相互关系的最原始形式。波德莱尔说过:“天才只不过是童心复归。”“艺术家的宗旨就是寻找出一种最接近自然视觉的形象来,这过程其实就是回归儿童期的过程,是回归到世界还处于混沌状态的过程。这种‘退回’并非退化,恰恰相反,它是对那些由某种既定表现方式所制定的条条框框的超越。”③

现象学式的观看,使世界在人的目光的“自然之光”中照明。(“没有人的目光,就没有对象世界。反过来说,没有对象世界,就没有主体,更没有主体间的对话。”④)

现象学式的观看,在中国古画论中也有过类似的记载,如“圣人含道映物,贤者澄怀味象”,“尝试遗物以观物,物不能瘦其真”。近年来,国内画家大多放弃“写生”,使用照片来画画,在这里或可引起检讨。

《玛格丽特·朗于特里亚德的公寓,雷恩街》

阿尔贝托·贾科梅蒂

版画

42.5cm×32.5cm

1961年之前

光达美术馆

2. 构成形式

绘画的过程,是对纯粹直观中“事物对象自身”所展现的方式的摹写过程。这是画家按照绘画艺术自身的特性所作的一种“现象学式的描述”。传统写实主义的绘画是对“物”的摹写。而这里则是对“物”的“存在方式”的摹写。

同一的事物对象自身是“不断生成、不断流变”的无限意蕴的东西。它在当下呈现的形象其实已经承担着自己前面出现过的影子,以及即将出现的自己的形象。它总是在“存在与虚无之间”。正如贾科梅蒂所说过的:“现实主义在于原样摹写一只杯子在桌子上的样子。而事实上,你所摹写的永远只是它在每一瞬间所留下的影像。你永远不可能摹写桌子上的杯子,你摹写的是一个影像的残余物。当我看一只杯子时,关于它的颜色、它的外形和它上面的光线,能够进入我每一次注视的,只是一点点某种很难下定义的东西,这点东西可以通过一条小线、一个小点表现出来。每次我看这只杯子的时候,它好像都在变,也就是说它的存在变得很可疑;因为它在我的大脑里的投影是可疑的,不完整的。我看它时它好像正在消失⋯⋯又出现⋯⋯再消失⋯⋯再出现⋯⋯它正好总是处于存在与虚无之间。这也正是我们所想要摹写的。”

他说:“我的全部尝试都是来自抓住某种不断逃离我的东西的愿望。”于是,他每次工作,都毫不犹豫地把上一次所作的删改、涂抹掉。按照当下看见的去画,他画了一遍又一遍;画一遍,涂抹掉,在抹去后留下的痕迹上,按照当下的感觉去重画;再抹去⋯⋯这就是他常说的:“敢于下毁灭性的一笔。”我称此为“置之死地而后生”的画法。

《卡洛琳娜》

阿尔贝托·贾科梅蒂

布面油画

130cm×89cm

1965年

这种画法使得他的作品呈现出某种“痕迹叠痕迹”的,具有草图性质的画面,生发出某种歧异(difference)、滑动、流变的无尽含意。他画弟弟迭亚戈(diego)的一系列作品就是这样,我们看见的是一圈圈的黑线缠绕混融一堆,只要不刻意地盯着看,我们便可以在混沌中确认出一个人形,进而隐隐然地注意到其中有着一种秩序的线条组合,像地球仪上经纬线那样的形式,是它把亚洲、欧洲⋯⋯分隔开来,各在其位,又把分隔的大陆联成浑然一体。这个混沌中呈现的结构秩序,又像笛卡儿的十字坐标、佛教的卍字形,产生一种凝聚的向心力,转眼间它又可以变成四面逃窜的离心力,一切都为了运动与流变。一切都为了一个隐秘的计划,最终结晶为一个澄明的、沙特所说的超确定的结构形式。正如萨特在评论贾科梅蒂的艺术时所说的:“⋯⋯把运动嵌入静止,把纯一嵌入无限的杂多,把绝对嵌入纯然的相对,把未来嵌入永恒的现在,把符记的唠唠叨叨嵌入事物执拗的缄默。”

《迭亚哥》

阿尔贝托·贾科梅蒂

布面油画

1959年

贾科梅蒂基金会

©adagp, paris

3. 未完成态

贾科梅蒂的愿望是在画面上捕捉住事物对象在真实呈现时的现象。照他的理解,真实的呈现总是在“存在与虚无”之间。海德格尔曾拿希腊词aletheria来解释真理呈现,称之为“无遮蔽状态”。aletheria这个词源初含义是“掠夺”,海德格尔用这个词的意思就是“仿佛像强盗的行为那样,把真实的东西从其不可辨认性和迷误中的隐匿状态下撕裂出来”。⑤

由此说,一幅画的真实呈现,与其说是一种揭露和去蔽,让真实敞开来,毋宁说是当遮蔽和去蔽、敞开和隐匿都成为画面的存在本身时的事件。上面所说的“痕迹叠痕迹”的画面现象在此被理解为“敞开和隐匿”事件所发生的场所。

《侧面裸女像,上部躯干》

阿尔贝托·贾科梅蒂

版画

42.5cm×32.5cm

1961年之前

光达美术馆

看贾科梅蒂的画,有时会令人想起美丽的嘉莱蒂(galathe)把自己藏在柳荫里,同时又渴望着情人看见她⋯⋯是诱惑,也古雅;有时会令人感到深夜回家时一个陌生人突然出现在眼前的震惊⋯⋯⑥贾科梅蒂用他的画创造了一种真实的激情。有一天,他突然放下了画笔,远去了。但是,他画中的故事还在展开,事件正在发生。于是他的作品没有结局,没完没了。就他的作品的草图性质言,没完没了;就他的作品中呈现的现象言,也是没完没了。但那里已拥有了存在的充实与丰满。

一件艺术品的丰满,正是因为它那里拥有了不断“生成态”的活力;一件艺术品的完成,正是为了某种“未完成态”的引导。贾科梅蒂留下的最后作品是一百五十幅以巴黎为题材的石版画集,——《无尽的巴黎》。

《人潮交汇的路口》

阿尔贝托·贾科梅蒂

版画

42.5cm×32.5cm

1965年之前

光达美术馆

三、从贾科梅蒂开始的反思

贾科梅蒂的绘画艺术,究其底是一种追问存在根源的艺术形而上,是雅斯贝斯所称谓的“哲学研究”的艺术。它是以生存根据为约束,并由此而超越的艺术。与此相反,现代艺术中的纯粹艺术,不以生存为根据,不受生存约束。表现能力和形式,以及不可能实现的游戏中的自由就是一切。雅斯贝斯认为:“把文艺作品作为无约束力的现实来据为己有——那么艺术就是空想的错觉,”并认为“这是一种危险的、堕落的艺术”。

《从卡洛琳娜的车中看到的加里波第大道空中列车桥ⅰ》

阿尔贝托·贾科梅蒂

版画

42.5cm×32.5cm

1965年之前

光达美术馆

流行艺术往往以创新为批评的标准。这些所谓“创新”的作品,往往只不过是一些机遇的、片断性的情绪之表现,或某种美学概念的极端推理的图解。在流行艺术家那里,获得一个艺术家的称号比爱艺术更重要。与此相比,贾科梅蒂作为一个真正的艺术家,有着谦卑的人格,无畏的追寻,在他的作品中,一条线,一个点,都是艺术家的良知。他把直观和模仿平凡不过的一个苹果、一个头像,视为回到人与世界的源初关系,一切从头开始。我们真的能够回到艺术的源初从头开始吗?

无论如何,艺术应该既“内在”又“超越”地思想自身的根源存在。

1991年于巴黎画室

《无尽的巴黎》

阿尔贝托·贾科梅蒂

版画

1969年

光达美术馆《迂回与深入》展览现场

展期2015年10月17日- 2016年10月16日

注释:

①参考萨特:《绝对的追求——贾科梅蒂的艺术》一文。埃兹斯和阿尔塔米拉是在法国西南部和西班牙北部发现的两个石器时代的洞穴,内中有动物壁画。

②胡塞尔著,李幼蒸译:《纯粹现象学通论:纯粹现象学和现象学哲学的观念》。北京:商务印书馆,1992年。

③④杜夫海纳著,孙非译:《美学与哲学》北京:中国社会科学出版社,1985年。

⑤参考伽达默尔、海德格尔:《艺术作品的本源》导言。

⑥参考萨特:《贾科梅蒂的绘画》。