绘画札记之三:《家·居·物·事》

原载司徒立,《终结与开端》,中国美术学院出版社,2012年。

《明净-家居物事系列》

司徒立

纸本木炭

156cm×116cm

2003

光达美术馆

2002年9月18日

在家中画家、居、物、事,画画成了居家日常生活;终日与物徘徊,亲密交往,寓意于物,几分无聊,却乐在其中。我将所画的那些画取名《家·居·物·事》系列。

家居是人在世中最亲近自己的空间;即古人说的“安身立命之所在”。

家居与家园同义。在当今艺术终结的时代,何处是绘画的家园?对家园的探问就是“还乡”,回返家乡即回返本源的意思。海德格尔说:“本源指的是一件东西从何而来,通过什么它是其所是,并且如其所是;使某物是什么及如何的那个东西,我们称为某物的本质。物的本源乃是这东西的本质之源。”海氏从这里开始讨论艺术作品的本源。也是艺术的本源,画家的本源。

居家是家居的动词,唯有居家才有在家之感。

我越来越感到在家的宁静。“我爱其静,寤寐交挥。”(陶渊明)

《反光的地板-家居物事系列》

司徒立

纸本木炭

156cm×116cm

2003

光达美术馆

“家居物事”之“物”是纯然之物。画家德朗(andre derain)曾提问:何谓物?为什么总有什么,而不是什么也没?“朴实无华之物最顽强地躲避思”,海德格尔如是说。

海德格尔说古语中称为“物”的东西有聚集、招集的意思。他以桥之为物为例,桥架在溪水上联结两岸,将两岸的风景带给溪流,风和日丽,溪水平缓欢快地流淌,风雨大作或冰雪消融,洪水汹涌而至,冲击桥墩,桥期候着上苍的无常多变,桥又让人从此岸走向彼岸,让终有一死者走到终极的另一世界,走到永恒的诸神面前。桥之为物,将天、地、神、人“四重性”聚集到自身中来。物为自己筑造一个有世界维度的空间,诗意地栖居其中而成其本质,显现出来;同时又返身隐匿庇护于其中。这种物的隐与显的存在方式,其实就是自然之道。海德格尔用来解释艺术的真理发生。其实古老中国人也说“画可通道”、“山水以形媚道”。

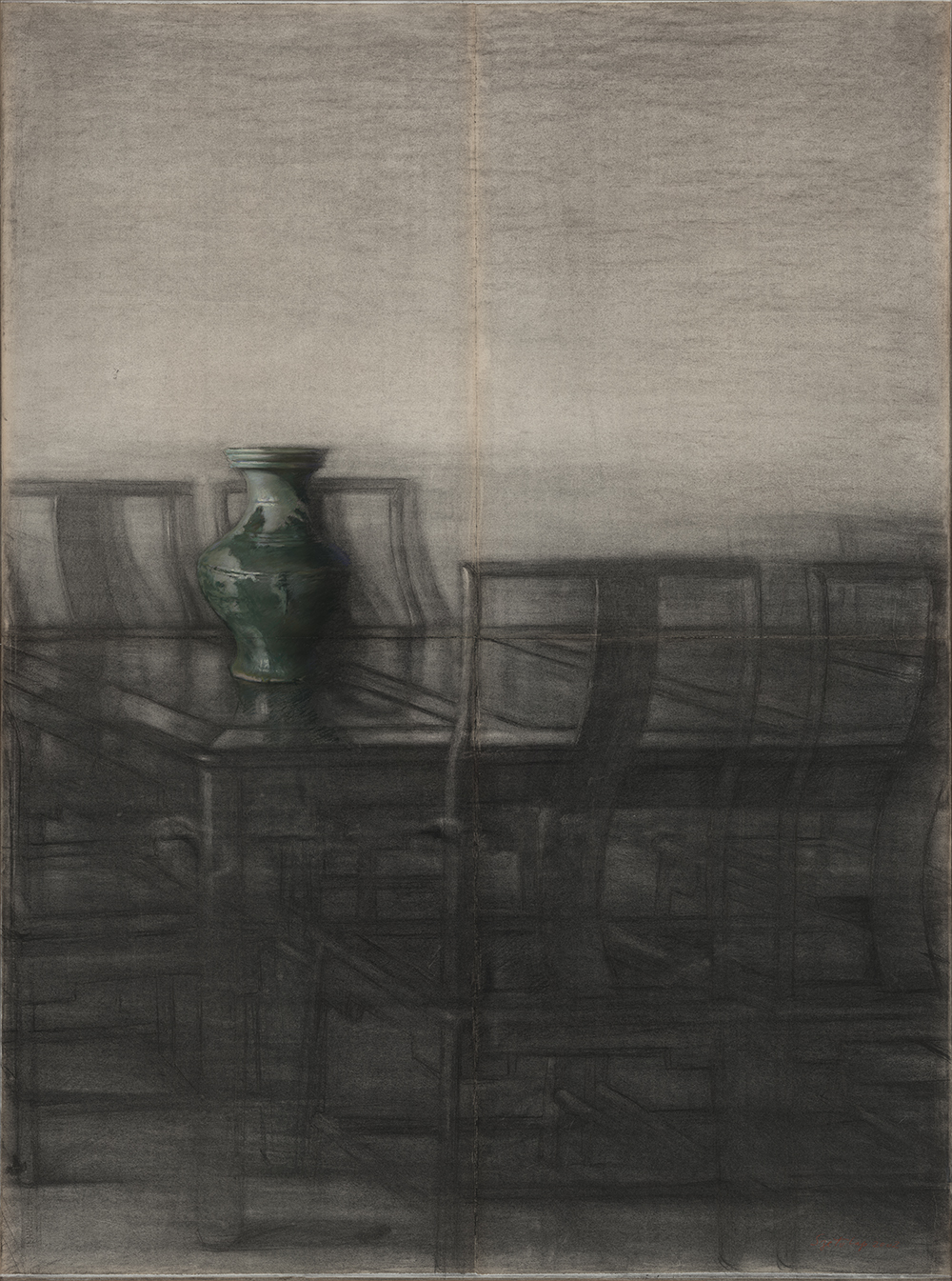

《静态-家居物事系列》

司徒立

纸本木炭

156cm×116cm

2002

光达美术馆

2002年9月20日

我开始画桌上那只有时用来插花的古瓶。之前,从没有想过有一天会将它入画。尽管它有着经过几世几代工匠传承和提炼而成的几乎完美的形式,有着由于岁月悠长而积厚流光、澄净华滋的釉彩质地。有人说古物不宜入画,信乎?假若绘画只是单纯模仿形而下的形质,那么对于接近完美形质的古瓶,的确无须多此一画。不过,绘画再现的不是在者的什么,而是在者如何在着,是在者如何“显现自身”、“公开自身”。直截了当地说:绘画画的不是存在者,是存在者的存在。

外头正在下雨,屋内的光线昏暗得已经不宜工作,正感无所事事、无聊寂寞之际,偶尔看见昏暗之中,光滑的红木桌面,泛着幽幽的光,宛如夜的池塘。桌子上的古瓶仿佛悬浮在水面上,瓶子口沿上闪着一点反光,渐趋朦胧之际仅够照亮自身,从阴暗的遮蔽中现身出来。记得庄子《齐物论》中说的“滑疑之耀”的神秘之光,这种光对人最是诱惑。诱惑并非来自确实不疑的显现,恰恰相反,是它的不确定性,“不断生成、不断流变”的存在本性。如何真实地将看见的现象描画下来,并遵循着柏拉图的教示:“给不确定者以确定?”

《澄明-家居物事系列》

司徒立

纸本木炭

156cm×116cm

2002

光达美术馆

柏拉图认为只有稳定性和普遍性才能体现常态,才能理解和表现事物对象。“给不确定者以确定”,对此,西方传统绘画往往依靠某种概念、法则作为基本前提来实现。我的方法来自塞尚,它否定上述前提,坚持在直观之中将瓶子本身“从遮蔽中敞开的显现”现象,构成一种结构形式——像水晶球,在流变不居的混沌包围之中是纯规则性几何结构的澄明结晶体。不过无论怎么说,对于一眼看清的确定者,我总是觉得有点意犹未尽。它并不能给我们感觉到那种遮蔽的不可见之神秘。那种“此中有真意,欲辩已忘言”之玄妙。

相隔不久,我又重画了一次桌子上的古瓶。这次我尝试“还给确定者以不确定”的描绘,尽管我怀疑这是否可能达到的表现。

《镜花水月-家居物事系列》

司徒立

纸本木炭

156cm×116cm

1996

光达美术馆

我半躺在沙发上侧眼斜瞥那边桌子上的古瓶,视点太低显得瓶子高高在上,肃穆庄重。不过这种情景并没有维持太久,半躺着还要侧眼斜瞥本来就不是人惯常的观看方式,试想一下踩到香蕉皮将倒未倒之际看见的东西吧!这种方式看见的景象,尽管陌生但不是更切近本真吗?不过,这种侧眼斜瞥的方式看见的物事会显得恍兮惚兮,显得流变不居、诡诈易变。同时,让某物确切显现的虚无空旷之境,也是某物从那里逃之夭夭、消失隐匿的所在。对这种“无常性”的“畏”,一直是我绘画的冲动,值得注意的是,它与17世纪荷兰静物画通过华美器物、甲虫蝴蝶、开始腐烂的水果……来象征荣华如梦、生命苦短的“虚荣之图”(vanitar)中的无常性绝不相同。后者是“一种对世俗生活境遇的彻底否定”,而前者是存在发生的本源现象。它也不同于马拉美(s.mallarme)诗中那只空空的瓶子,在黄昏中等待母亲情人的玫瑰的想象之物。倒是切近艾略特(eliot)《烧毁的诺顿》诗中:“那样地寂静,像中国瓶,在寂静中永恒地动。”

问题仍得回到绘画上来,如何才能还给确定者以不确定性,或者说不可见、不在场,即海德格尔说的“真理的非真理性”的东西?并且在静止的画面上呈显出来。有这种画法吗?瞻彼阕者,应该将视觉逼进它无能为力进入的虚无的无何有之乡吗?重复20世纪70年代“极限艺术”那些总是白茫茫一片真干净的水清无鱼、了无生趣的“白画”吗?而在中国传统绘画中本来是“此处无声胜有声”的绝妙的“留白”,而今也早已变成有事无事一概“留白”的习惯的现成模式、陈腔滥调。

《中午38°5-家居物事系列》

司徒立

纸本木炭

156cm×116cm

2003

光达美术馆

实存与虚无,隐蔽与显现,确定与不确定,可见与不可见,在场与不在场,总之,一切极端之地都是终结之地。然而,如果我们能够做到“不住两边”地在这两极之间归去来兮,将两极之地的消息沟通转换;就像在古希腊人的祭神活动中,或者古代中国人的“礼”的仪式中,所做到的天地神人交合相通,因而能够看见本来莫测而不可知的神圣,仍然作为不可知者在天穹敞开中现身那样,我们不是可以在绘画中“给确定者以不确定”的再现吗?

在绘画中,我采用自称为“抹去重画”的方法,将画下来的抹去,重画,再抹去……这“一抹”如风扫荡一切现成之象和技术手段;这“一抹”让在场者变成不在场者,却保留了曾经在场的痕迹,或者说一种“不在场的显现”。究其底,在反反复复的抹去重画之中,最重要的是,在两极之间的空因此而变得“感性丰满”和“存在充溢”。贾克梅蒂曾经说过:“绘画之真在于实存与虚无之间。”

佛教天台宗教义所言:开权显实,垂迹显本。

《平静-家居物事系列》

司徒立

纸本木炭

156cm×116cm

2003

光达美术馆

2003年3月5日

离上次画古瓶相隔半年,今天画第三张。我之所以反复描画同一题材,是企图将直观中看见的无限丰富、无限可能性描画下来,将丰富的“差异”聚集到一种源初的同一之存在中。同一并非单纯一致的相同。它恰恰是“只在差异的实现和定位之中,同一的聚集性质才得以显现”。差异与同一,确定与不确定,无论如何,古瓶还是古瓶,绘画终究是将古瓶在它的存在中真实地还原显现出来。

“在家”的宁静像陈酒那样澄清醇厚令人沉醉。晨光从窗外进来,轻轻地落在素墙上,唤起了屋子里光的苏醒。海德格尔这样描述“有所照亮的光的苏醒是一切事件中最寂静的事件”。古瓶在光的苏醒的澄明中宁静显露,而我无所事事的无聊,当然,如果是真的彻底无聊,我想就不会看到什么,所谓视而不见,那么就没有什么东西的存在会让我看见它的显现。幸好还不是这样,仅仅是百无聊赖的放任,并不刻意注意什么,去做什么!这时悠悠然仿佛听见一种来自漂浮在幽暗中的瓶子的召唤。那是在瓶子的口沿上的一弯亮光,口沿上半边是幽深的投影,而受光那半边像一弯月亮悬挂在破晓的澄朗清冷的天穹上。我正处身于这样的奇妙时刻,本来是视觉发生了与听觉的转换——我看见瓶口上的高光点仿佛轻轻地敲击着瓶子的口沿,发出清脆的瓷声,声音渐响,与从瓶子中的空洞透出的“om”的轰鸣合在一起,听谁说过这种“om”不靠撞击发出的声响是“原生的声音”。海德格尔说:“寂静之音。”中国人也说:“空恒寂寥,物自生听。”清朝画家石涛将“看画”叫作“听画”是有道理的。德文中“听”与“归”属同一词根。似乎暗喻“惟有倾听,才是‘寂静之音’的本真的应和与归属”。

《内与外-家居物事系列》

司徒立

纸本木炭

156cm×116cm

2002

光达美术馆

我在并不刻意之中反倒画了一幅自己挺喜欢的画。

末了,关于古瓶显现之描绘,总起来说,第一幅画,“给不确定者以确定”,倾向于事物的显性;第二幅画,“还给确定者以不确定”,倾向于事物的隐性;第三幅画,让其存在,如其所是,泰然处之地如实描画。所谓“取语甚直,计思匪深,忽逢幽人,如见道心”(司空图《二十四诗品》)。

于是,绘画作为本真的承诺,还原的瓶子依然是瓶子,有点“看山还是山,看水还是水”的意思吧!不过,也可以如歌德所言:“并不总是非得把真实体现出来,如果真实富于灵气地四处弥漫,并且产生出符合一致的效果,如果真实宛若钟声庄重而亲切地播扬在空气中,这就够了。”