致皮埃尔·马蒂斯的信

孙善春译,孙周兴校

原载许江、焦小健编,《具象表现绘画文选》,中国美术学院出版社2002年。

随信附上我答应过你的雕塑列表。但我同时得作一些基本说明,否则这个列表就根本没有意义。我在1914年完成了第一个写生雕塑胸像,并继续这样干下去,直到从学校毕业。我还保存着它们中的几个,其中第一个胸像还在我心中引发乡愁和甜蜜的遗憾之情。这一段时光里,甚至是前此好几年时候,我就已经开始素描和油画了。我常常写生或者模仿我在艺术著作中找到的插图。我也爱好复制著名的雕塑和绘画作品。我提到这些,是因为除了偶尔的间断,我都一直这样干,直到如今。1919年,我在日内瓦的艺术与工艺学院(ecole des arts et metier)呆了三天学习雕塑。我在家中绘画,画希尔斯湖的水彩以及周遭的乡间风物。1920-1921年,我住在意大利。先是在威尼斯,绝大多数时间我都在欣赏丁托列托(tintoretto)的作品。我不愿遗漏任何一件。令我极为失望的是,当我离开威尼斯并发现了帕多瓦的乔托壁画时,丁托列托就成了一个倒地的偶像。但到我游览阿希希时,奇马布埃(cimabue)的作品又令他们都威风尽失。之后我在罗马住了九个月,可在这儿我好像没有时间做自己想干的事情。我盼望参观所有的博物馆,同时继续以点彩派的风格来画人物和风景(当时我坚信,天空是红色而非蓝色,只是人们更喜欢把它看成是蓝色的而已)。

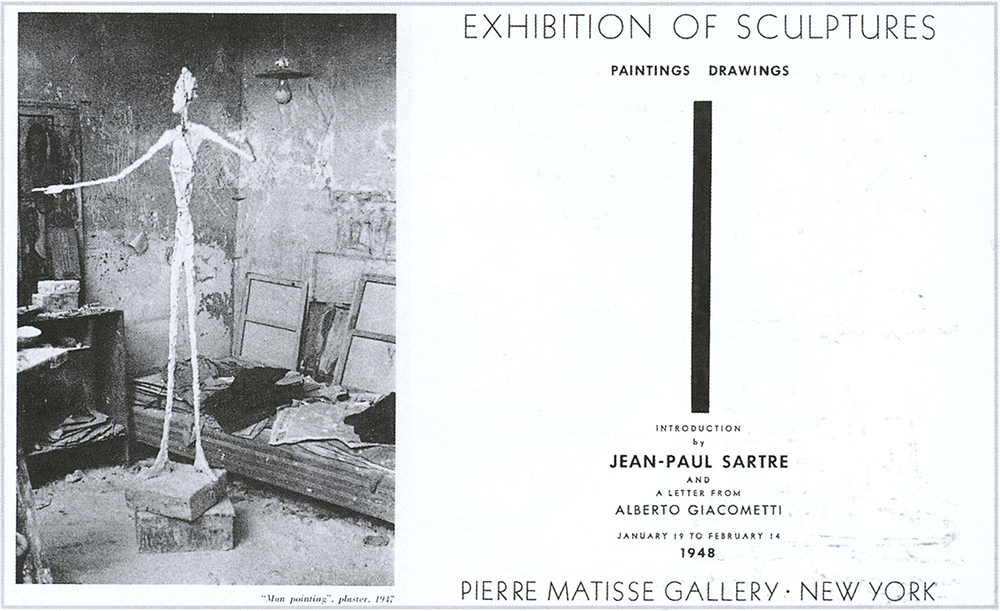

贾科梅蒂在纽约马蒂斯画廊所举办个展的邀请介绍卡

1948

我也从索福克勒斯和埃斯库罗斯的作品中吸取灵感。当时我读的就是他们(诸如伊菲姬妮之死、卡撒德拉之终结、特洛伊失火等等)。我也开始作两座胸像。一座是小的,却让我头一次遇到了麻烦。我无力控制,所有事物都仿佛在逃避我。对面而坐的模特的头部开始漂浮如云,形状模糊不定。最后,在我要离开时,我将两者都毁掉了。在罗马的时候,我花了非常多的时间参观博物馆、教堂与建筑遗迹。我尤其着迷镶嵌画和巴罗克时期的作品。我还记得第一次亲历我看到的一切时的感受。我临摹了满满一个笔记本的名画。[我心头突然掠过鲁本斯的一幅悦人的速写,接着就是圣卡斯摩(san cosmo)和达米阿诺(damiano)镶嵌画的图像,以及其他许多作品。天哪,我得赶紧记下来!]。1922年父亲送我到巴黎读艺术学院。(就我个人而言,我更愿意去维也纳,那儿钱不太重要。因为那阵子我更愿享受人生,而不是在学院里学习)。1922到1925年间,我在大茅屋学院(academiede la grande chaumiere)的布尔德尔(boudelle)指导下学习。早晨我全身心地投入雕塑,又遭遇了在罗马时候的难题。下午我常常绘画。我再也无法忍受没有色彩的雕塑,于是就经常试着以现实主义的方式来画它们。其中一些我还保留了许多年。后来我终于下定决心与它们一刀两断。原因主要是我需要空间。传达一个人体的整体图像是不可能的(我们和模特太近,凝神关注某个细节时,比方说鼻子或者脚后跟,我们就毫无希望创作出一个整体)。

贾科梅蒂写给马蒂斯的信

1947

而另一方面,若我们从一个局部(例如鼻尖)开始分析,我们也会迷失。我们或者会耗尽一生,试图再现我们模特的真实,但却一无所获。形式几乎溶解了。留给我们的只剩下了一个仿佛斑点之海的东西,他撞击着黑色的背景,幽深又空洞。两支鼻孔间的距离广阔得像撒哈拉沙漠:不再有界限,一切都逃出了我们的控制,什么都不能移于纸上。尽管如此,我还是想要再现我看见的实在,因而我就决定呆在家里,用记忆创作。那时候我十分绝望。然而我仍然尽力将自己从灾难中挽救出来。刚开始,这种手法诞生了无数很像立体派时代的作品(这不可避免,但若要在这里解释之,却要费许多笔墨)。逐渐地,这些变成了反映我自己的实在观的物体,尽管他们仅仅反映了一个方面。不知怎么地,它们无法传达出我当作一个整体来感觉的东西:一个结构,我同样在其中看到的鲜明性,一种空间骨架。

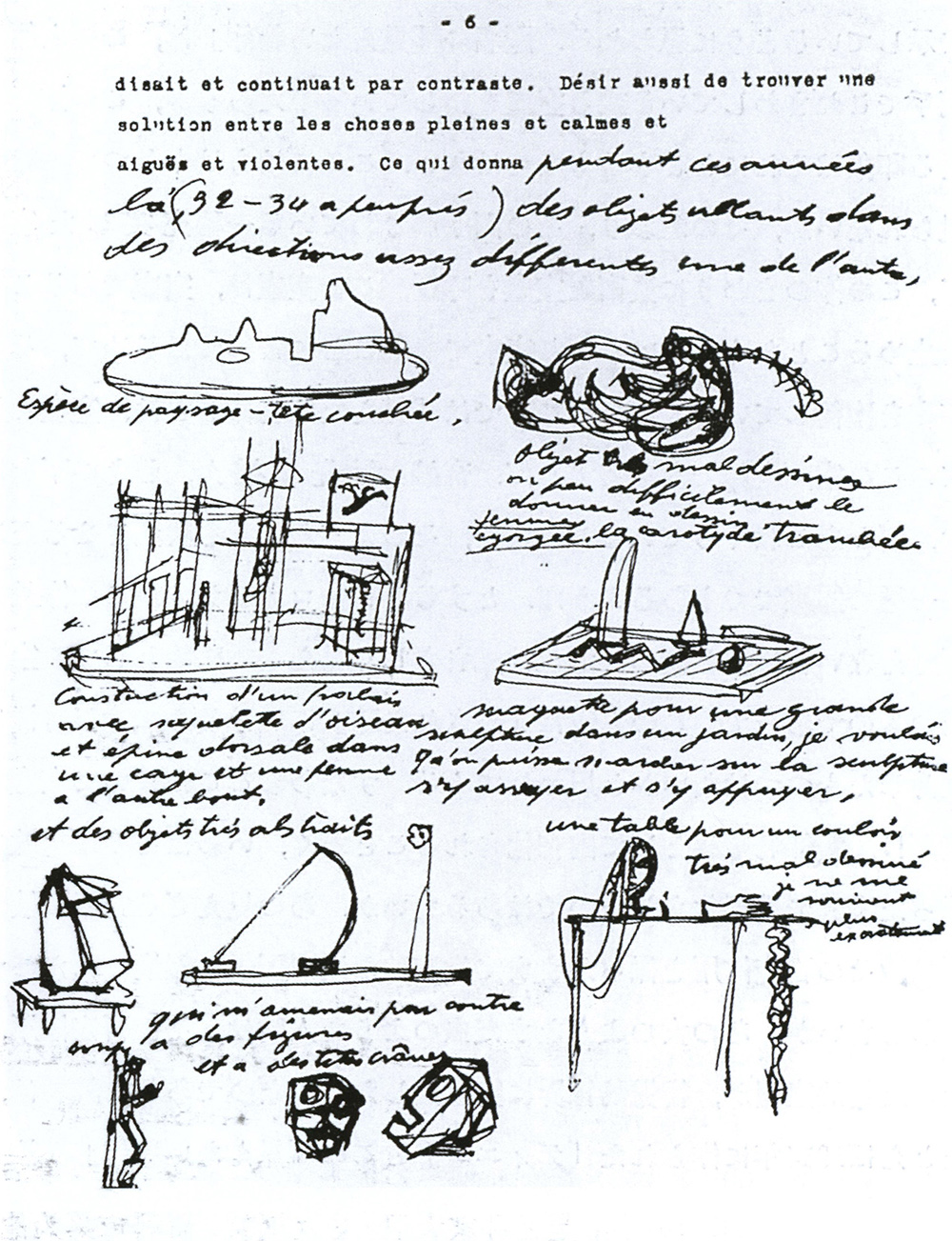

在我来说,这些人像从未构成一个严整的物体。我更多地视之为一个透明的构型。诸多尝试后,我创作了一批木笼。做活的是一个木工,笼子里藏着一个松动的、活动的机关。令我痴迷的是实在的第三个方面,即运动。尽管我作了很大努力,但我还是发现,要观看一个唤起运动幻觉的雕塑是不可能的:一条大步迈进的腿,一条抬起的胳膊,一个转向一侧的头部……能够表达运动概念的唯一方式就是展现实在的运动。然而,我也想唤起这样一个印象,即:我也能引发运动。几个物体互相关联而运动。

《站立的女人》

《站立的女人》

阿尔贝托·贾科梅蒂

青铜雕塑

49.6cm×8.8cm×16.2cm

1951-1952

光达美术馆

所有这些研究慢慢地使我远离了外部实在世界。我意识到,自己满心关注的皆是物体本身的构成。我所雕塑的对象出了些问题:不知为何,它们太过古典、太过精微了。我反感它们,因为在我看来,它们无法反映如我所见的实在。在这个时候,一切都毫无价值,只配丟弃。明显的是,所有这些都是以速写般的、过分简化的手法表达的。毫无价值的对象,没有根基,只该丟弃。如今我感兴趣的不再是人们的外在形象,而是我自己的情绪经验。(几年前,特别是在就读于艺术学院的日子里,我的生活与创作相龃龉,令人不快。后者阻碍了前者,对我来说这就发展成了无法收拾的局面。我不得不在固定的时间画一张裸体模特,而对这个人体我并没有特殊兴趣,这个事实对我简直毫无意义却又大费时光)。现在问题不再是制作一个摹拟实在的东西了。我的目标是体验我个人的生活,只纪录那触动自己的或者我想要的东西。不过,这一逻辑的自我表现方式却时时变动又自相矛盾。也就是说,我被这样一种欲望擭获了:要在平板、温顺的平面和参差、桀骜的边缘之间达成一种妥协。因此,在这期间(约1932-1934年之间),我创作了形状各异、大小不一的大量雕塑。我又一次感受到了活生生的模特的实在性的吸引力。我决心在这个方向继续努力,同时对抽象的、几何构成进行研究。

《阅读中的迭亚戈》

阿尔贝托·贾科梅蒂

纸本蓝色圆珠笔

22cm×13.3cm

1952

光达美术馆

最后一件人像是一个女人,题为1 1=3,我怎么做也不满意;这时我感到有一种冲动,想创作一种包括几个人像的构图。我明白自己得学几年写生[我认为这只是一个套路],学到掌握一个头部或者人体如何结构就足够了。后来在1935年,我挑选了一个模特。一开始我认为这些钻研只会花我一个晚上的工夫,随后我就可以做真实的雕像了。从1935年到1940年我整日里画模特。结果与我的设想完全是两码事。一个人头(我很快就打消了做人体的念头,那太复杂了)已经成了完全未知的、尺寸全无的东西。我一年两次开始做两个头像,总是相同的两个。它们是以研究为基础的,可我还是无法完成它们(事实上,我还有铸模保存着)。最后,为了能做出些东西来,我又开始用记忆创作了。我这样做主要是为了明白所有这整个研究给我带来了什么。(这些年间,我不断地画素描,也做了少量油画——而且几乎总是通过写生)。

《无尽的巴黎》

阿尔贝托·贾科梅蒂

石版画

42.2cm×32.2cm

1969 印制

光达美术馆

可是,当我想根据记忆创造出我看到的东西时,我惊恐地发现,雕塑变得越来越小了。只有那些细小的雕塑才有一种相似性,但它们微小的尺寸令我满心厌恶。我一次又一次地重新开始,而结果只是几个月后达到同样的程度。就我而言,一个高大的人体是虚假的,而一个细小的人体同样令人无法接受。然后,它们变得如此微不足道,以至于只要用刀子轻轻一触,它们就会消失于空气中。但在我看来,只有当我的头像和人体变得微小时,它们才显得是真实的。所有这一切在1945年通过素描发生了一点变化。那一年我决定做一些更高大的人体,令我惊讶的是,当它们又瘦又长时才近乎实在自然。我今天的情形也大致如此。哦,不!那是昨天的情况了。因为我刚刚明白,尽管我能轻松地画出我早期的雕塑,但在画较近时期的雕塑时,我却感到困难。说实在的,倘若我能很好地画出它们,也许我就不再需要在空间里重塑它们了。不过对于这一点,我也不是太有把握。我得和你告别了。咖啡店要打烊,我也得付账了。

* 本文是贾科梅蒂于1947年写给他的朋友、纽约画商皮埃尔·马蒂斯的一封信。当时皮埃尔·马蒂斯正在策划贾科梅蒂的纽约展览。贾科梅蒂在信中对他的创作经历作了一些说明。萨特为展览画册撰写了前言。