源于观察的素描(四)

葛加峰译,孙周兴校

原载许江、焦小健编,《具象表现绘画文选》,中国美术学院出版社2002年。

希腊化世界和中国似乎是源于观察的素描的摇篮。普林尼认为,素描“是绘画中最精妙的”,他在写到巴尔拉修(parrhassius)时说,“他被其他艺术家公认为在勾勒轮廓方面的佼佼者”。普林尼还认为,通过勾勒“轮廓”(liniis extremis),巴尔拉修成功地“将隐藏的东西表现出来”(ostendatque etiam que occultat),[1]大概是由于把空白激活,从而抛弃了实体周围的空间。这仍然是一幅素描的合适定义。

《珀尔塞夫涅被劫》

维尔吉纳一号墓壁画局部

约公元前340-330

马其顿

与通常的观点相反,希腊的素描不仅仅是单纯的线条。在谈到泰勒菲奈斯(telephanes)和阿列迪西斯(aridices)只用线条而没有色彩时,普林尼提到了一种“放射状线条”(spargentes linias intus)的技术,[2]这让人想起了排线法,可其中的变化是无从猜测的。那些素描是源于观察,抑或源于记忆?我们永远无从得到答案,因为阿佩莱斯(apelles)、克林特斯(cleantes)、帕姆菲勒斯(pamphylus)或巴尔拉修都没有留下作品。素描作品的保存也许应归于脆弱的线条与同样脆弱的基底之间的完美平衡。在古希腊和罗马用不适当基底的素描是不可能保存下来的,这个时期是用金属针在木板或羊皮纸板上完成素描,[3]木板或羊皮纸板可能是素描毁坏的主要原因。流传下来的素描,它们的保存在很大程度上得益于纸的发明。[4]纸是由中国在一世纪发明的,一千两百年之后传入欧洲并广泛使用,这与现存的一些名家素描出现的时间正好吻合。

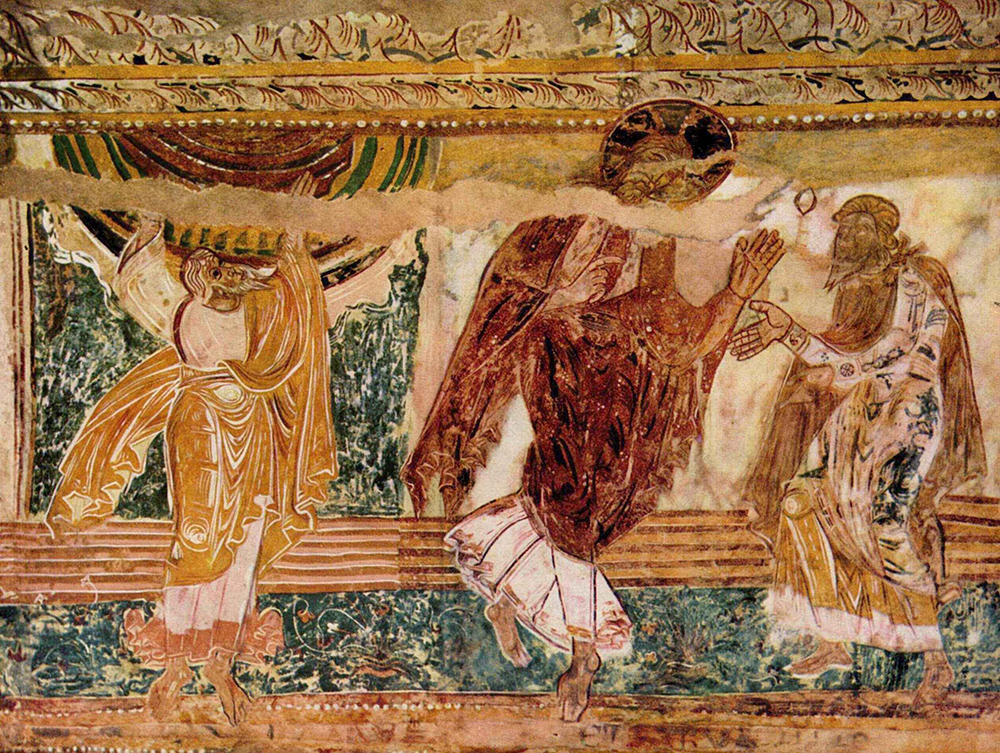

《上帝吩咐挪亚》

壁画

12世纪

圣萨文修道院教堂,普瓦图,法国

在西方世界,素描作为一项活动随着古文明的衰落而降格为装饰。它仍然用于拜占庭的镶嵌画、奥托王朝(ottonian)和莫扎勒比克(mozarabic)的插图手稿以及罗马风的湿壁画中,但仅仅是作为准备的轮廓而已。这些事实并不能消解那些中世纪精品的美学价值,诸如圣塞弗(saint-sever)的《幸福的天启》(the beatus apocalypse,1028-1042年,巴黎国家图书馆)或者格尔(urgel)和圣萨文(saint-savin)的罗马风湿壁画。事实上那是一种具有很强表现力的艺术,可是与源于观察的素描无关。

《如实的模仿》手稿两页

维拉德·德·霍内考

1220-1240

巴黎国家图书馆

稍后由建筑师维拉德·德·霍内考特(villard de honnecourt)所画的素描《如实的模仿》(contrefais al vif,1220-1240年,巴黎国家图书馆)却不同,据他自己(用庇卡底的方言)描述,素描中包括着167个人物形象和66个动物形象,似乎是根据写生做的。虽然这位建筑大师(他曾经致力于建造坎伯雷大教堂的半圆形后殿而为人知哓)可能尝试过通过观察进行素描(起码那些动物是如此),可结果仅是一些程式化的罗马式速写。[5]

《男人和他的妻子》

湿壁画

庞贝古城遗迹,那不勒斯国家博物馆

根据现存的罗马壁画如肖像壁画《男人和他的妻子》(man and his wife,出自庞贝城第7室,2、6)——可能是青年律师特兰特斯·纽(terentius neo)和他的妻子,[6]或《忒修斯——杀死弥诺陶的人》(theseus, slayer of the minotaur,出自盖维斯·鲁弗斯家族)(两者都藏于那不勒斯国家博物馆),我们可以确定在罗马存在着源于写生和人体写生的绘画,这样的绘画实践可能持续到古罗马的终结。它似乎已在欧洲完全消失了一千年左右。

《最后的审判》

安杰利科

蛋彩画

210cm×105cm

1431

圣马可大教堂,佛罗伦萨,意大利

可能迟至十五世纪早期,欧洲还没有人体写生(也没有人体写生的绘画),[7]中世纪的正统观念把所有的人体都排除在艺术之外,就连夏娃也被穿上了长袍。如果出于末世论的目的,需要人体作为被诅咒和末日审判的对象,那么人们就会根据想象把它们画出来,且常常画得只有手指一般大小。甚至安杰利科(fra angelico)在表现天堂之门的裸露灵魂时,都给他们穿上了衣服,而把那些罪人画成了想象中的裸体。裸体是罪恶的,特别是女性裸体。但是,十五世纪对尺度、对理想比例的探索,源于他们对古代人体雕塑的测量,促成了人们对肋骨、躯体的探索。最初的人体写生作为画室中的实践,开始于十五世纪早期,但这并不能排除对诱惑的恐惧、对犯罪的恐惧。因为一旦涉及到女模特,他们就会感到羞涩,再加上偏见,导致了仅有男性躯体是真正匀称的这一信念。琴尼尼(cennino d'andrea cennini)曾说过:“我可以给你一个有严格比例的男性,女性我不予考虑,因为她们没有什么确定的比例”。[8]

《四个女人体》

皮萨奈罗

羊皮纸上金属尖笔、钢笔和刷笔

约1425

博伊曼斯·范伯宁恩美术馆,鹿特丹

皮萨奈罗(pisanello)是否读过琴尼尼的《艺匠手册》(il libro),这是无从知晓的,然而他是不会认同这种观点的。他的女人体习作(《四个女人体》,鹿特丹博伊曼博物馆)是现存最早的女人体作品。皮萨奈罗会画下对他产生触动的一切:鸟、鹿、马——见于《狗和马的习作》(studies of dogs and horses,巴黎卢浮宫)、他的肖像、《人体习作》(德莱斯顿),[9]或者触目惊心的《两个被绞的男人》(two hanged men,纽约,弗里克收藏),两个人吊在绞刑架上,表现出了真实与深情。就素描与客观感知再次结合来说,皮萨奈罗和凡·艾克(van eyck)是(乔托之后的)最重要的大师,他们把想象抛在了脑后,就像马萨乔(masaccio)—样。虽然马萨乔没有留下人体写生,但为了画勃朗科奇小教堂的湿壁画,他肯定画过人体写生,至少是草图。同时也可推断皮耶罗·德拉·弗兰切斯卡(piero della francesca)为画湿壁画而用源于观察的素描作为草图。[10]

《海神之战》

安德烈亚·曼泰尼亚

版画

28.3cm×82.6cm

约1475

查茨沃斯德文郡藏品

但是,对十五世纪艺术的进一步发展最具影响力的是安德烈亚·曼泰尼亚(andrea mantegna),一个杰出的临摹复制艺术品的人,他通过颇具感染力的雕刻产生了深远的影响,这种影响渗透在他同时代及其后艺术家的画室之中。(丢勒、拉斐尔和鲁本斯及其他人,都受过他的影响。)他的版画——仅有七幅是真的——比他的素描产生了更大的影响,它们都是一挥而就的,这可能是由于刻绘的线条是最终的,无法修正的缘故。

(未完待续)

* 原载阿利卡:《论画——艺术论文选》(on depiction: selected writings on art),伦敦1988年。——校注

[1] 普林斯:《自然史》(natural history),剑桥1968年,xxxv,第67-69页。——原注

[2] 同上,xxxv,第16页。——原注

[3] 约瑟夫·米德尔(joseph meder):《徒手画——技艺与发展》(die handzeichnung - technik und entwicklung),维也纳1923年,第72-74页、第164-168页。——原注

[4] 达德·亨特(dard hunter):《造纸术:一种古老手艺的历史与技术》(papermaking:the history and technique of an ancient craft),纽约1967年。——原注

[5] 亨利·福西龙(henri focillon):《西方艺术一一罗马风和哥特式时期的手法》(artd'occident - le moyen age roman et gothique),巴黎1954年。——原注

[6] m.科特(m.della corte):“庞贝的房屋与居民”(case ed abitanti di pompei),《庞贝城的挖掘》(pompei scavi),1954 年。——原注

[7] 约瑟夫·米德尔:《徒手画——技术与发展》,第379-390页。——原注

[8] 琴尼诺·琴尼尼(cenninod'adrea cenini):《艺匠手册》(il libro dell'arte),由丹尼尔·汤普森(daniel thompson jr)译为英文the craftsman's handbook, 纽黑汶,lxx。——原注

[9] 德尔阿奎(g.a.dell'acqua):《皮萨奈罗作品集》(l'opera completa del pisanello),米兰1974年。——原注

[10] 约瑟夫·米德尔:《徒手画——技术与发展》,第523页。——原注