源于观察的素描(结语)

葛加峰译,孙周兴校

原载许江、焦小健编,《具象表现绘画文选》,中国美术学院出版社2002年。

在源于观察的素描中,一个人所画的线条是受他对视觉材料的感官反应支配的。因此,它摆脱了植根于先前经验的意图。源于观察的素描是一个明确的过程,在这一过程中先前积累的材料是不能用于当下的主题的。在画一个新的头像时,先前积累的材料注定是一种障碍。它像一条寄生虫或一个入侵的病毒,将被明确地注意到。在画素描时,对一个给定对象的探索性观察是一个转换成线条的过程,而且具有一定的方向、一定的角度。一个蓄电池的两极,虽然简单,却可以用来作为脑与手之间实际发生的情形的说明,其中,视觉材料通过手得到转换。在这个转换过程中,任何先前的材料都将是一种“病菌”,一种烦人的寄生虫。因此,源于观察的素描这一行为必须排除这些寄生虫的干扰。这就是为什么构成一个头像形式的知觉探索对于构成另一个头像形式将是无助的。惟一有所助益的是,它可能提高观察的敏锐性,但因此也会增加受干扰的危险性。换句话说,先前获得的关于一张脸、一个形体的知识积累,在开始画当下被画者时就被完全抛弃了。

《六柿图》

牧溪

纸本水墨

36.2cm×38.1cm

13世纪

大德寺,日本京都

“前卫”(avant-garde)观念作为二十世纪后期艺术中的一个驳杂的概念,渗透着一种古老的对理想(ideal)的错误信念。这是对柏拉图的理念(idea)概念的一种简化。在柏拉图看来,理念是最高的,而艺术是最低的,这种差异促成了艺术应该是docere et delectare(教育和娱乐)的观念,[1]促成了道德化的艺术目标,并最终促成了理想美这一错误观念,而理想美又被作为另一种样式固定下来。这种对理想的信念仍然存在于西方世界的集体无意识之中。艺术是为了“教导”而不是为了激发,这一观念已经通过以下信念表露无遗,即:理念(意识形态)优先于情感,国家(教会、事业或者社会运动)优先于个人。所有这一切在现代性与创新、独特与新奇、体验与实验之间的普遍混乱中依然起着作用。创新会变得陈腐,而独特性却是永恒的。塞尚的《苹果》(apples)决不是新的,却是独特的;牧溪(mu-chi)的《六只柿子》(six persimmons,十三世纪,京都)则因其独一无二而常新。但是,随着代代相传,固定的模式依然在延续,这是由于存在着对艺术的错误看法,由于混淆了绘画与图像的区别,难道我们已经忘了绘画或素描不仅仅是一个图像?忘了绘画与素描的目的在于打动人而不在于给人知识?塞尚的《采石场》(quarry,1895年,埃森福尔瓦博物馆)不会使一个地形学者、地形测量员或地形绘图员感到满意。他的追踪和探索,他通过感受和观察对真理的探究,正是源于观察的创作的典范。其结果是一种极其主观的印迹,以一定的频率出现,与人的唾液、指纹一样是独一无二的。个中秘密的部分原因在于使所有这些得以发生的那些动力,正如一个粉碎机,那些动力通过一定的方式将视觉材料全都内化,一点点地,将密度、强度、自发性、相对完美的笔触、一致性、真实性融为一体。这种动力频繁地触及到我称之为“微形式”(microform)的隐性结构,成为风格之源。在《站着的农夫》(standing peasant,1895年,巴恩斯基金会)或《比贝马斯采石场》(bibemus quarry)中,塞尚把人或山画了出来,靠的不是单纯的复制,而是这种动力,是他称作“les sensations”(感觉)的东西。他的主要目标是记录它们,他的笔触、他的空间、他那“平涂的色彩”(plans colores),都是他的内在形式、他的“微形式”的语言——那是他的独特性的标志。

《站着的农夫》

保罗·塞尚

布面油画

82.5cm×59cm

1895

巴恩斯基金会,美国

同样一双手套,在委拉斯贵兹或哈尔斯(frans hals)画来是不同的,就像两人对同一单词的不同发音。为了实现这种变化就需要一种力量,就像风重塑着沙的形式一样。这种力量是很少的,且不能随心所欲地利用。然而,独特性未必能唤起直接的认识。这也许是因为它由于“误看”(mis-seeing)而不能直接被认识。

《梳妆》

巴齐耶

布面油画

132cm×127cm

法布尔博物馆,法国蒙特利埃

值得注意的是,过去的一些杰作能够永不过时,是因为它们来自于写生。从庞贝的特兰特斯·纽和他的新娘,到提香(titian)的肖像画《皮特罗·阿莱提诺》(pietro aretino,1545年,纽约,弗里克收藏),从据称是多美尼奇诺(domenichino)创作的肖像画《乔万尼·巴蒂斯塔·阿格奇阁下》(monsignor giovanni battista agucchi,约克城市画廊),[2]到弗雷德里克·巴齐耶(frederic bazille)的《梳妆》(la toilette,蒙特利埃法布尔博物馆),都有其永恒的时代性,一种独一无二的特质。

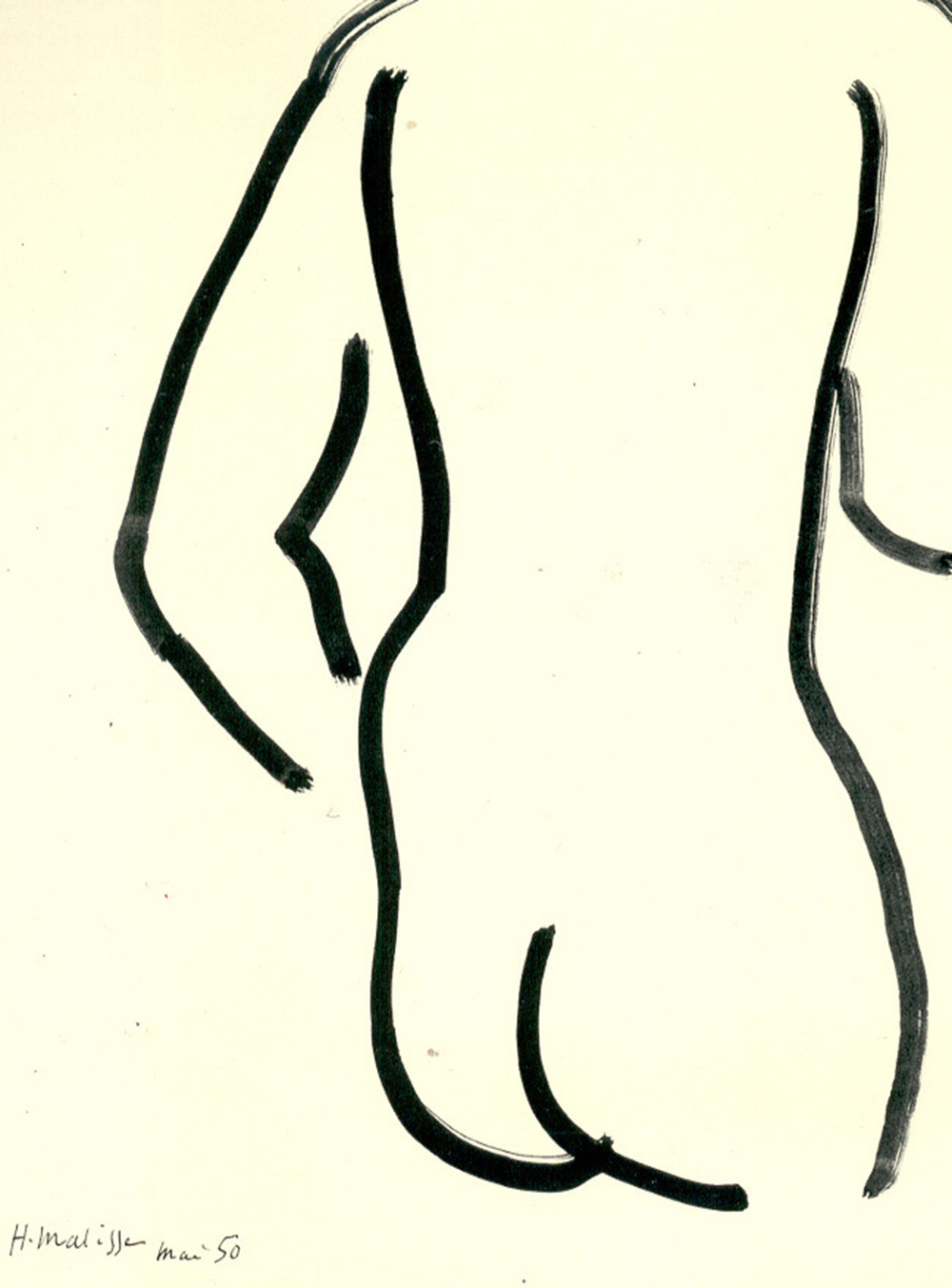

《裸体背部》

亨利·马蒂斯

纸上墨汁

52cm×40cm

1950

私人收藏

在艺术上没有规则可言。就像生活本身一样,它是不可预见的,除非强制性地重复一种程式。写生的素描或绘画,即在感知的同时进行辨别和探索,因其具有很强的主观性和转瞬即逝性,成为一种真正的实验性活动。可是,它又非常脆弱,如果没有认识到,没有把它的内容表达出来,就会像火花一样立即消失。当然,(宗教的、政治的或时尚的)专制是不能容忍主观性的。历史上这样的时刻重复出现,并且会强加一种典型(typical),一种集体风格。

如果柏拉图重现在我们时代,他可能会对“永恒”观念已经消失这一事实震惊。“变化”观念取代了永恒之美,掩盖了以理念优先于艺术、艺术将追随理念这一古老的确定性为基础的旧等级秩序。现在随之而来的是,“变化”理念导致了低劣复制品的持续增加。低劣的艺术复制品,像委拉斯贵兹或德加的艺术复制品,经媒体的传播,已经败坏了人对作品的凝视,削弱了人的辨别力,并且以变化的火花来取代不朽的品质。然而,对于变化的需要是天生的,对永恒价值的需要同样也是天生的——只要人脑的功能保持不变。

(全文完)

* 原载阿利卡:《论画——艺术论文选》(on depiction: selected writings on art),伦敦1988年。——校注

[1] 贺拉斯:《诗艺》,第三章,第33行。——原注

[2] 波普·亨尼西(pope hennessy)认为该画系多蒙尼奇诺的作品,完成于1621-1623年间,参见理查德·斯皮尔(richard e.spear):《多美尼奇诺》,耶鲁1982年,第76页。但有人认为该画是安尼巴尔·卡拉奇早期时作品,参见西尔维亚·金茨伯格(silvia ginzburg):《伯林顿杂志》(the burlington magazine), 1994年1月,第4-14页。——原注