2016年11月19日-2017年5月18日

策展人:

司徒立

展览执行:

蔡枫 王乐其

参展艺术家:

阿尔贝托·贾科梅蒂

学术支持:

主办单位:

光达美术馆、中国美术学院艺术现象学研究所

协办单位:

2016年11月19日至2017年5月18日,光达美术馆将举办主题展“无尽的巴黎——贾科梅蒂最后作品展”。《无尽的巴黎》是贾科梅蒂的石版素描集,贾科梅蒂生命最后阶段的作品,也是贾科梅蒂最重要的作品之一,被誉为“画家的圣经”。1958年,贾科梅蒂的朋友、编辑特里亚德委托他创作《无尽的巴黎》这一项目,但直到1969年,贾科梅蒂去世三年之后,这本书才得以正式出版。这部汪洋恣肆之作会集着他的生命的所有禀赋并将其推达到极致。一种现象学式的观看和对真实的绝对追寻,使绘画艺术和画家重新获得应有的尊严。

本次主题展将展出《无尽的巴黎》全部150幅石版画,以及他的若干青铜雕塑作品,并以文献和图片的形式再现贾科梅蒂工作室的旧貌和巴黎的街景。展览由司徒立先生策划,光达美术馆和中国美术学院现象学研究所共同主办。

序

无尽之“现”

——写给贾科梅蒂素描展

《无尽的巴黎》终于要展出了,在西湖延绵的山水江湖之畔。

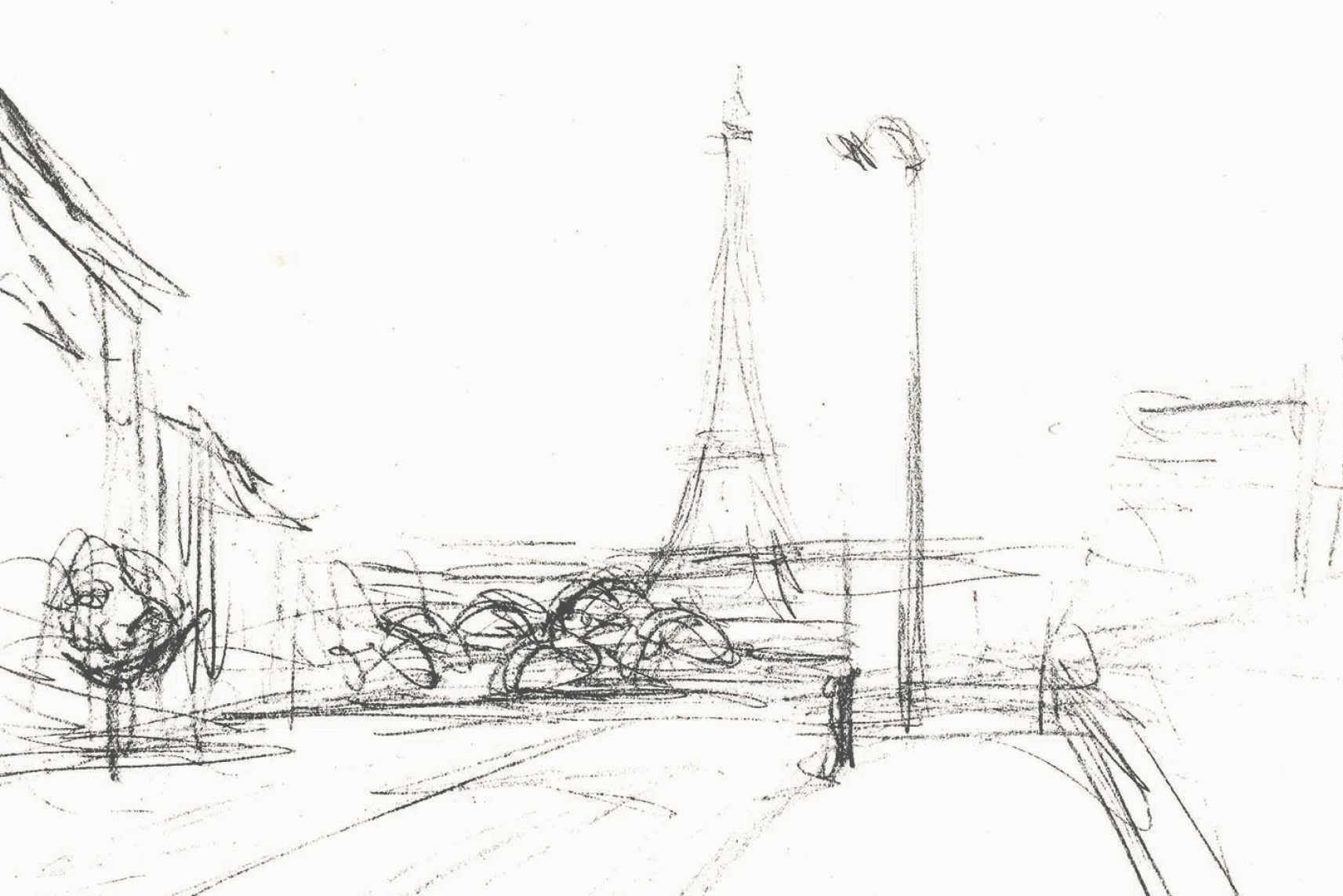

据说贾科梅蒂是站在巴黎的街头,在胶质的反印纸上完成这洋洋洒洒的150幅素描。无际延伸的街景,孤独摇曳的路灯,从巴洛克穹窗上内外穿越的视线,充塞着光线与落寞的家具悬灯……在贾科梅蒂的笔下,巴黎此隐彼现,熙攘而匆忙,单纯却又变化万端。

贾科梅蒂的笔在阳光和现场上摩挲。他到底看到了什么?有人说贾科梅蒂的素描是一片乱线,这个乱线团纵横错织,在一片无际的空中穿梭,既在不断地确定位置,又在不断地把抓位置上的各种形以及形与形的关系。贾科梅蒂的素描线之“乱”,正在于他始终有意无意地在那“空”中留下“看”的痕迹。他将这种“能看”与“所看”叠合在一起,来回梭织,又细细打磨,那个“空”中仿佛弥散着无数看不见的线,一旦触到所看之物,这些线迅疾将物形团团缠绕,却又如一场搏斗,留下诸多杂乱的线头。这些线头也许是灰烬的燃点,抑或是重生的端口。就像绣品的背面,这些线杂乱无章,却都扎向底版的深处,牢牢地俘住某个核心。贾科梅蒂正是这样生机勃勃地画他的“看”,和这种“看”的建构。

这就是哲学学者们常说的“纯粹的视觉”吗?我们看着这些巴黎的素描,最强烈的感觉不仅是“对着”巴黎的观看,更是“跟着”贾科梅蒂去观看。仿佛上苍抛下来的一个无尽的线团,我们追着线团,与画者一道上路,在某个特定的现场,与某个时空的纠结相遇。我们体会到某种来自显现本身的绵绵不绝的刺激与鼓荡。汉字“现”,从玉从见,玉则璞中求玉,见则见出光彩,综合起来,“现”就是开璞玉、见光彩。古往今来的艺术,要义正在这个“现”字。贾科梅蒂用他的素描剖玉见彩,开启人世间凡在而又伟大的体“现”经验。

此刻,我们跟着贾科梅蒂体验“现”。巴黎的无尽在于它的风情,那缠结着的线,御着风,载沉载浮,无尽天涯。我们同时体会着纯然视觉的纠葛,体会着在空中摇曳的如水如风的万物。贾科梅蒂的素描还在纠结,还在生发,我们感受到那“留有余味”的诗性与神奇。

那视线活着,余味绵绵,我们用它览西湖、望群山,是为无尽。

许江

2016年11月15日

前言

画家的圣经

——贾科梅蒂的《无尽的巴黎》

我第一次看到贾科梅蒂《无尽的巴黎》石版画原作是在1997年秋天。司徒立先生带我去访问森·山方工作室。森·山方拿出一百五十幅1969年版的《无尽的巴黎》,一张一张地展现在我的眼前。他貌似自说自话:“这是我的圣经”。我注意到,他那双明亮的眼睛在那一刻分明有些湿润。

画家的圣经?这是何等之重言啊!是什么让画家对它如此敬意甚至膜拜呢?我想,这个“画家的圣经”应该是画家追寻艺术真理,追寻绘画的真实的东西。

当我们看到一幅好画时,会直接说:这个是真东西,跟我的眼睛之所见那样的。实际上,我们的眼睛非常挑剔的,能够真正让我们入目的东西并不多。贾科梅蒂曾多次公开宣称,只有少数几件作品让他觉得最接近真实:“在古代绘画作品中,或许只有为数不多的作品留存给我们所有的人,起码留在所有画家记忆中的作品。但若要将范围缩小,则可减至凡·艾克作品的几个局部特写,一幅埃及浮雕,两三幅中国作品和雷斯达尔的画作。”他觉得以上这几件作品最接近真实,觉得这些空间如此精确:透过那些“呈现手法”,一种内外交融的空间的精确性呈现出来。

何谓真实?那些巴黎的人物景观与中国的山水画会让人觉得同样地感到真实吗?当然,绘画的真实应该如荆浩所言:“度物象而取其真”。物象应该是我们所见到的样子,忘却眼见之外感知的内容,才能达到创作与现实本质上的“真”。从1935年起,贾科梅蒂重新开始对着模特作画,放弃超现实主义风格的创作。他决心回到绘画,从头开始。他意识到,追寻艺术的真实应该是一个“去经验化”的过程,他着力从“已掌握的视觉习惯”中解放出来:“重要的是避免一切先入之见,试图只看那些存在着的东西”。如果一个艺术家不去考虑外界现实,只想把自我的主观的东西表现出来的话,那他只能做出一件与外界现实相似的东西而已。他发现:绘画艺术如果要表达视觉真实,唯有将其依托在非对象性的视觉上。如果绘画艺术在今天仍然有其自身意义的话,那么就只能是它表达了画家真正看到什么,直接把“纯粹视觉”呈现出来。尤其是在影像技术高度发达的今天,准确地记录视觉形象已经不是画家的任务,而且那种“写实”的视觉形式已经被往昔画家穷尽了。

贾科梅蒂发现:真实的“视觉结构”揭示的是一种既显又稳的存在。一旦意识到它是这种观看方式下的真实,就能够像画一个头颅的方式去画风景或像画风景一样去画头颅。他说:“如果你想要按你观看的样子建构一个头颅,就必须感受到在其之下的颅骨的结构。”我们或许只能从外面进行观察,观看进去的与出来的东西。一个在一连串深层画面中构成了唯一现实的表现领域,在这个领域中构成“最深的皮肤”。各种表层相互交织,相互纠缠,这些表层又构成了分层的景深。

绘画向绝对真实的逼近应是一种反复“抹去重来”的工作过程。为了使绘画能够逼近视觉真实,而不是以另一种偏见结束,一幅画必须保持未完成性。贾科梅蒂从20世纪50年代中期起就越来越多地使用橡皮擦的方法,画面中那些用橡皮抹擦出来的痕迹貌似的空气和光线,实质上画家是将目光和身体的运动引入绘画,通过这些“飞白”来显现绘画之生动气韵。而《无尽的巴黎》是在胶质的反印纸上作画的,这就无法再用橡皮来擦,就必须完全依靠油性笔的线条来表现,由于无法涂改重画,迫使他下手很快,以最快的速度把吸引目光的景象画下来。在他那里,蒙巴勒大街完全是另一种光景:道路,房子,树木完全失去了物质性的沉重,以黑白色调和难以获得的微妙灰色调赋予画面以勃勃生机。

贾科梅蒂的绘画就如同一件“刺绣”的背面,那些密密麻麻、纵横交错、层层叠叠的“线索”正是艺术家视觉轨迹。我们仿佛看到艺术家在空间中运动的手势。这种手势不仅指向指示物,而且与“所指”发生关联,与之“纠缠”。观者的目光跟随着手势指引,在线条的指示下使空间几乎不可测量下获得一种空间感。视觉是可逆性的,看与被看是相互的,画家将其称之为“紧绷之线”,呈现在作品中是眼睛与事物之间交织和循环的空间关系。

世界是一块有无数立面的水晶体,这取决于我们所处的角度和位置的不同,每个人看到的“空间”就不同。它让人联想到水晶折射后独特的视觉,可以从多棱镜里同时看到这个多面体的整体。在贾科梅蒂的笔下,巴黎就像一个既坚实而又剔透的水晶体。画家的笔画在空间中穿梭,在笔迹的夹缝间遭遇,它不会落入细密缠绕的线条所织就的“混沌之网”中。而是一个“既不勾画什么,又不确定什么,却使一切涌现”的绘画真实的水晶体。

无论是在伊波利特弗-曼德龙的工作室,还是蒙帕纳斯街区的咖啡厅;无论是巴斯德大道,还是阿里德安的酒馆,这均是贾科梅蒂的生活世界,是《无尽的巴黎》的视觉路线图。我们可以从他的工作室出发,跟随他的足迹,体会他的巴黎视角。当贾科梅蒂坐在卡洛琳娜的车中看到奥利机场公路的景观在其画面显现时,我们注意到,在画面的底部画着挡风玻璃、刮水器和仪表,由此可知,画家为我们提供了一个“亲临在场”的体验空间。

《无尽的巴黎》不是亨利·米肖的“根本孤独”或“作品孤独”,也不是莱热的“诗意形式”的城市。它不是艺术家“一个人的城市”。贾科梅蒂宣称,孤独不是我关心的主题。他注意到这一点:“当你以我的方式工作的时候,你会建造一种基于友谊的人类关系,那正是孤独或残酷的对立面,不是吗?孤独不是我关心的主题。当我工作的时候,我从来没有想过孤独。”他所关注的并非他想要使之立身的不稳定的个体,而是那些流变着的,短暂而精彩的存在:那种“喊叫,呼号,让空气由之震颤”的存在。《无尽的巴黎》是肉身在场的绘画世界。这种绘画不是生活或历史场景的碎片,它不可能是写实主义的“慢照”。它是“此在素描",对存在的描述:抛入存在的“活过来”的“现场”。那种历史性的存在的描述,穿梭往返于往昔与现在之间的城市形象。我们看到那双曾在观看巴黎之眼,那种尾尾道来的生活笔迹,那种命运之奥秘的生命风格。就像里尔克所讲的“我抓住了可塑的日子”。

1959年开始创作的《无尽的巴黎》是贾科梅蒂生命最后阶段的作品。这部汪洋恣肆之作会集着他的生命的所有禀赋并将其推达到极致。而这极致也是画家在一生的求索和精心筹划过来的。这是晚年的贾科梅蒂获得或争得了这种绘画的权利:一种艺术史上闻所未闻的且唯有画家才能承担的方法论的使命终于被提出来了:一种现象学式的观看和对真实的绝对追寻,使绘画艺术和画家重新获得应有的尊严。正是在这个意义上,对于那些追随贾科梅蒂的画家来说,对于追寻绘画真实的画家来说,《无尽的巴黎》理所当然是画家的圣经。

蔡枫

丙申金秋于西湖景云村

无尽的巴黎

1964年5月15日,不,是16日,我在住所改成的房间,更确切的说是在工作室中;我的床上放了30张要为此书重做,却已中断了两年的石版画;我试图重新获得街道、室内的视界,却再也做不到了,哪里去,如何去重新获得?巴黎现在对我而言,已经浓缩到如同试图对雕塑鼻架的一点理解罢了;我能感觉到所有围绕着我的外部空间,道路、天空,我看见自己行走在别的区域,或是其他的什么地方,我把画夹在胳膊下,我停下来,画画。

在蒙泰贝洛(montebello)码头,如同某天看到的船舶、巴黎圣母院合唱团,我走过去,有点意兴阑珊的感觉;还有我面前的靠背椅,或是占据了桌子的黑色圆形闹钟,不,它没有占据那片地方,但却像是一个点,从这里人们看到了一切,彩绘玻璃和天花板,清晨,甚至是清晨之前那棵乌鸦停在上面唱歌的树。去年,也就是1963年六月的乌鸦的歌声,对我来说曾是白天夜晚最大的快乐。

那些要去重做的“裸体”,哪个裸体?在瓦万(vavin)那个有点空的酒店的大房间里站着的丹尼(danny)的裸体,还是其他的那些?

阳光,街道,离开巴黎将近一年了,巴黎不再只是一份遥远的记忆,一个模糊的灰黑色的斑点,模糊而遥远深邃;而我那时处在另一种生活中。冬天在严寒中度过,穿过结冰的运河,冰块在歌唱;乘坐出租车从雷米 - 德 - 古尔蒙(remy-de-gourmont)私人诊所到比特 - 肖蒙(buttes-chaumont);做胃镜检查的粗大的发光金属管子压在我的喉咙上,我感觉自己的胃好像处在真空的状态,我感觉到胃的空虚,我像小牛一样叫喊,头向后仰,牙齿紧绷,我觉得自己像一头野兽,绝望而愉悦,还有肚子里的那个小洞,一根漂亮精致的浅黄色管子通过它进入肚子里,女医生在它的另一端,那个深深的小洞。

但是所有的这些片段都注定是为了这些石版画;还有二十几页是为印刷形式的文本所保留,现在该怎么做?为什么不两个一起呢?书的开端,当出租车行驶在黄昏的圣德尼(saint-denis)路上的时候,噢,这种想做巴黎各处景象的愿望,这个生活领我而来,并将继续引领我的地方,而唯一的可能性,就是这石版上的铅笔。不是油画,不是素描,这铅笔是唯一能快速完成的方式,因为不可能再回到上面,刮掉,用橡皮擦掉,重新开始。之后我做了一百张,两百张,还有不知是从什么时候开始,大概是1957年,有那么两到三次重新着手。然后在一天上午,我和特里亚德(tériade)一起编撰了这本包含150张石版画的书,但是现在我觉得其中的30张不行,要重做。大概就是前几天,我重新开始了,本来想在今天再试一次,可我毫无信心,当我坐在这房间里,我是在写作而不是画画,我会重新画的,今晚,明天⋯⋯或者无论如何星期一在安妮特(annette)那里。

书完成了,这些石版画,如此之快,已经完成了。一个月之前,这书似乎像是迷失了,没有办法实现了,我是应受谴责的,当时还有五十多张石版画要做,但什么时候做,怎么做,夹着画夹重新开始是那么地疲惫和令人提不起兴趣,白天,夜晚,去哪里做呢?这一切都迷失在不可描绘的不可能中,太多的东西,一种散乱的堆积,没有选择的可能;这一切简化为一个椅子的脚,一张床单,一个无所谓哪里的角落,一瓶松节油,画框旁边的柜子底部,或是另一个工作室中的扫把,在那个工作室中有电话和装猫粮的空盒子,但现在,这一切都结束而远去了。

这伴随着一些漫长的中断的三年,六、七、八个月的中断,我做了这些石版画。那些日子对我来说似乎已无限遥远:黄昏从穆洛(mourlot)家回来,在圣德尼路上,清澈的天空,这条路就像是在高高的黑色峭壁和黄色天空之间的一个斜坡,我看见那黄色的天空。我等不及了,我尽可能快地画下这打动我视线的一切,而这所有的一切和整个城市突然变成一个等待去探索的无限的未知世界,无穷无尽,无处不在。那时我看着纸的尺寸、页面、纸张而现在我在另一边;就是这个下午,这书完成了,我看见我所做的这些,以及现在我通过我所做的这些看见了过去的几年,遗憾和惋惜这些已经结束了,这一切历历在目而我再次看到自己无处不在,我像是同时看到了一切。在这11月的晚上,在植物园僻静的林荫道,所有的风景隐藏在漆黑之中,我单调缓慢地拖着步子,带着对我所搞砸的一切的遗憾和疲惫走向出口,以黑色横杆为框架的巨大的彩绘玻璃还散发着白天的最后微光,我仍然迷失在这不知名的蛇厅的荒芜中。

但是这个文本变得不可能了,我们计算了十八页,而不是十九页去填充说明,但是说什么呢?事实上我没什么好说,因为我只看到图像,和图像的记忆。

一开始我想说这书是怎么完成的,但我觉得没有意义,我现在在这里,我如同思乡一般想起这本书,这本从今晚起就编撰好,放在费龙路(rue feron)韦尔韦(verve)办公室书桌上的纸箱里的书,而在这里,留给我的还有除了此书之外剩下要做的所有事情,和困意。

已经是晚上3点了,刚刚在穹顶餐厅(coupole)吃完晚饭想要读会书的时候,我就已经睡着了一会了,梦变成了我想去读的东西,读了一行两行报纸,我就闭上了眼睛。外面很冷,寒冷与睡意驱赶着我回家睡觉,尽管有点害怕,我还是陷入了沉睡之中。

所有的这些书杂乱无章的堆积在那里,我很少打开它们,我只是走来走去寻找画笔,或者一封丢失的信。

一片寂静,我独自在这里,除了夜幕一点点降临,一切都凝固在那里而我的困意重新袭来。我不知道我是谁,我在做什么,我想要什么,我不知道我是年轻还是老了,我可能还可以活数百数千年,直到我死,我的过去消失在灰色的漩涡中。我是一条蛇,我看见一条鳄鱼张着嘴;是我,我是那条张着嘴在匍匐爬行的鳄鱼。叫着嚎着,空气在颤抖,地面上的火柴越来越远,就像战火中的船只在灰色的海面上。

贾科梅蒂

注释

本文是贾科梅蒂为石版画集《无尽的巴黎》撰写的文章。最初预留了16个页面用于这篇文章,但没有全部完成。贾科梅蒂后来两次作了增补:第一次是他做完外科手术出院之时,第二次是他去世之前几天。排印这些文字用了10页,剩下几页仍然空在那里。